de l'autre côté

174

L'ANGLE MORT

de Pierre Trividic & Patrick-Mario Bernard

Deux films acid* la même semaine (avec les jolis documents qui vont avec) vraiment c'est fête! Sauf que, hier soir pour NE CROYEZ SURTOUT PAS QUE JE HURLE nous étions 3, et là, cet après-midi, j'étais carrément 1, tout seul, séance privée... Ca donnerait presque envie de baisser les bras et de rendre son tablier...

Trividic et Bernard ont réalisé quatre films (dits "de cinéma") ensemble, -plus un documentaire sur Lovecraft pour la télé- depuis l'intriguant Ceci est une pipe, et ce même épithète peut d'ailleurs s'appliquer à chacune de leurs réalisations.

Ici, ils ont choisi un thème qui a déjà généré quelques classiques du cinéma, avec une imagerie bien spécifique : l'invisibilité. Ici, les deux réalisateurs prennent un peu le truc à rebrousse-poil puisque leur héros a un peu de mal à gérer ce pouvoir dont il semble presque affligé. Contrairement aux autres versions, le jeune homme a deux particularités : il est noir (ce qui n'a rien de rédhibitoire) mais, surtout, on le voit tout le temps, (la caméra l'accompagne) même lorsqu'il est invisible, comme lui même se voit (il a besoin d'un reflet pour savoir s'il est visible ou pas). (Tiens, ça me fait penser qu'un autre et très joli film a récemment abordé ce thème, le lyrique Vif-argent de Stéphane Batut, notamment lors d'une scène "en appartement" quasiment symétrique entre les deux films.)

Dominick (Jean-Christophe Folly, très bien) a quelques soucis car son don a l'air de décliner, de clignoter, de le lâcher, et il est contacté par un autre garçon qui souffre des mêmes problèmes (être doué d'invisibilité et sentir que le pouvoir est en train de disparaître) mais qu'il fuit avec obstination et refuse d'aider (du genre "chacun sa merde, débrouille-toi tout seul comme un grand..."). Dans le même temps il a des soucis avec sa copine Vimeka (isabelle Carré), à qui il n'a pas parlé de son pouvoir, et qui comprend de moins en moins bien sa présence à éclipses, et il fait la connaissance de la très jolie (normal, c'est Golshifteh Faharani) voisine d'en face, qui a la particularité d'être aveugle (et qui va donner lieu aux plus touchantes scènes du film).

Le problème récurrent, pour Dominick c'est que, pour être invisible (quand le pouvoir n'est pas défectueux) il faut être nu (ce qui est plutôt plaisant pour le spectateur, même si les réalisateurs n'abusent pas de la situation et ne nous submergent pas sous les QV), et que, quand on marche nu à l'extérieur, en ville surtout, on se fait mal aux pieds... (très bien cette idée d'insister sur les désagréments physiques "concrets" liés à ce qui semble être a priori un pouvoir génial... Comme quoi on n'a rien sans rien).

Le cinéma des deux réalisateurs n'est pas un cinéma forcément aimable mais un cinéma remarquablement intelligent (je le situerais quelque part entre ceux de Claire Denis et Vincent Dieutre), un cinéma qui fait confiance à ses spectateurs, en leur capacité, à, justement (on y revient) leur faire confiance. Une confiance absolue, une confiance aveugle, oui.

S'il y est très souvent question d'amour, juste ce n'est pas celui est dûment habituellement normé étiqueté répertorié au cinéma, entre bluette et roucoulades. L'amour selon Bernard & Trividic n'est pas forcément ni solaire ni joyeux, il est douloureux, il a les pieds qui saignent. Il est physique et pourtant extrêmement cérébral (ça doit être ça qui me le fait tant aimer).

Un film très intelligemment (sensiblement ?) construit, de telle sorte que plus il progresse et plus il vous fait proche de lui. Irrémédiablement. Fort, ça.

Même remarque que pour NE CROYEZ SURTOUT PAS QUE JE HURLE : Si vous êtes intéréssé(e) par des dépliants ACID, il nous en reste encore quelques-uns...

scanner à diapos (8) un peu comme ça vient

la mouche

171

J'AI PERDU MON CORPS

de Jérémy Clapin

Sidérant.

Parfaitement sidérant. De l'animation pour adultes. Et qui nous traite comme des gens intelligents. Un film d'animation avec une main qui se carapate, oui, comme dans la Famille Adams et dont on suit les pérégrinations, de très près et dans une ambiance de film noir...

Avant de le voir, on s'interroge, on se demande, on gamberge... Et dès que ça démarre on n'a plus le temps de se poser des questions, tellement on est embarqué par la narration de cette histoire (de ces histoires). Parallèlement aux déambulations de cette main baladeuse on va suivre l'histoire du jeune Naouphal, livreur de pizzas de son état, (...), qui nous sera délivrée progressivement, en strates en bouffées temporelles aujourd'hui / hier / avant-hier, qui nous permettent de remettre en place les morceaux du puzzle (le film mérite d'être vu plusieurs fois tellement il est d'une richesse narrative, graphique, cinématographique, incroyable).

C'est incroyablement chiadé, et ça provoque un sentiment de jubilation de spectateur rarement atteinte à ce niveau (en tout cas, pour un film d'animation).

Non seulement la qualité de l'animation laisse pantois, mais la façon dont le réalisateur (dont c'est rappelons-le, le premier long-métrage) fait appel à l'intelligence du spectateur est extrêmement stimulante. Il ya tant de choses à regarder, tant de détails signifiants auxquels faire attention qu'à la fin du film, Dominique m'a parlé de choses que je ne me souvenais pas d'avoir vues (j'y retournerai, avec un immense plaisir, lorsqu'on le programmera, en décembre, dans le bôô cinéma...).

Encore une précision : tout ça n'est pas très joyeux ni guilleret (on n'est pas au niveau de tristesse du Tombeau des Lucioles, mais bon, tout ça est quand même sujet à tirer la larmichette -et même, autre fait rarissime, une scène où je me suis caché les yeux, oui oui...)

Du top 10, donc, avec une grande évidence.

On peut faire la fine mouche (pardon, la fine bouche) comme le critique de Libé (qui ne se fend que d'un pingre ***, tout en bas de la liste des ****** (12) et des **** (13) en écrivant "Mais à mesure que J’ai perdu mon corps se fixe dans une intrigue (en l’occurrence une romance) et qu’il élargit son cadre en délaissant ses plans très serrés, le film semble se dévitaliser, se figeant jusqu’à la calcification dans une poésie très convenue." mais c'est dommage d'être à ce point cul-serré (et de bouder son plaisir).

Mais c'est vrai que j'ai été beaucoup plus émerveillé par la première partie du film, celle de la main, que je trouvée, je le rappelle, parfaitement sidérante. Mais quand même faut pas pousser hein... Tout ça est sans conteste d'un très haut niveau.

popcorn

169

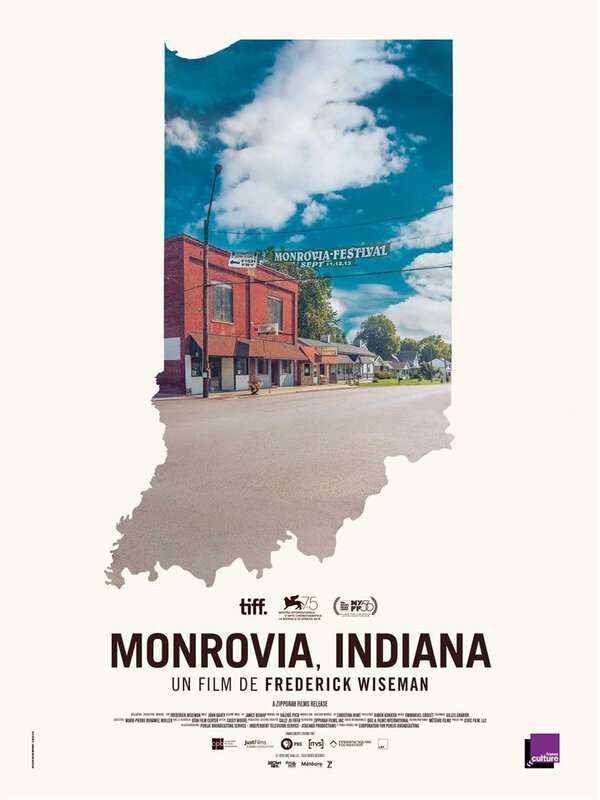

MONROVIA, INDIANA

de Frederick Wiseman

Premier film de notre cher Mois Du Doc, et première séance, une ptite dizaine de spectateurs, pas mal pour un film de 2h30 programmé à 20h15, surtout qu'aucun des horaires de séances pour ce film -horaires pourtant fournis par le bôô cinéma lui-même en personne si je peux dire, et donc ainsi annoncés à nos adhérents- n'était juste, ni le jour ni l'heure, quand même il faut le faire... Oui, j'en suis toujours énervé!).

Fred Wiseman, observateur de l'Amérique. Un petit patelin de l'Indiana observé, donc à la loupe. Le montage alterne des successions de plans très brefs, souvent de quelques secondes (souvent les lieux et les choses) et des plans-séquences beaucoup plus longs (et ressentis parfois comme (beaucoup) trop longs), présentant en général les hommes et les institutions.

God bless America...

C'est vrai que, comme le faisait remarquer goguenard un spectateur à la sortie, God est là souvent...

Comme il l'avait fait il y a pile vingt ans avec Belfast, Maine (mais là en 4h08) a posé ici sa caméra et a tout enregistré, ou presque. Tout ce qu'on voit, tout ce qu'on fait, tout ce qu'on dit. Sauf une chose. Une seule, mais énorme.

Qui est un peu le paradoxe du film : en voyant Monrovia, Indiana sans avoir rien lu dessus, le spectateur lambda (en ce qui me concerne, je serais plutôt le spectateur mu ou nu hihihi) verra un portrait objectif de l'amérique profonde, bien profonde oui, rurale, agricole, bigote, obèse, bien-pensante, puritaine, portée sur les armes la malfouffe grasse et les bondieuseries, l'amérique de tout-un-chacun, moyenne, quoi.

Sauf que.

Cette ville-là n'a pas été choisie tout à fait par hasard par le réalisateur. On apprend dans le dossier de presse (et dans les critiques des journaux) qu'à Monrovia, Indiana, aux dernières présidentielles, on a voté Trump à 76%. Ce qui laisse peu de place à la rigolade, n'est-ce pas ? Du coup le fameux spectateur mu ou nu regarde tout ça avec un oeil un peu plus critique, cherchant de quelle façon cet éclairage nouveau modifie sa perception des choses (et de repenser, alors, par la tangente à hannah Arendt et sa banalisation du mal...)

Le film est fascinant (même si certaines scènes peuvent en sembler un peu longuettes, je pense à celle de l'intronisation chez les Francs-Maçons, ou celle de l'opération vétérinaire, ou celle de l'homélie funèbre) en ce qu'il nous présente toutes les choses sur un pied d'égalité (de neutralité).

Et donc pour conclure ("quand les hommes vivront d'amour...") je ne me priverai pas du plaisir de citer, sur un pied d'égalité (de neutralité) Les Cahiaîs : "Par cette insistance discrète du regard Wiseman parvient à déstabiliser la cohérence du mythe de l’américanité, et non simplement à le retourner, en y ramenant une part de mouvement, d’étrangeté surnaturelle qui fait se fissurer l’image d’un « monde » tournant sur lui-même."

et Popositif : "La grande réussite de Monrovia, Indiana est d'être un grand film politique qui n'aborde jamais frontalement son sujet. Avec son sens de l'esquive non dénué d'humour, le cinéaste poursuit son impressionnant portrait de l'Amérique contemporaine et confirme que son dispositif est aussi pertinent au champ qu'à la ville.", pour une fois d'accord, étreinte fraternelle avec chacun leurs ***** de rigueur, regardant ensemble dans la même direction (oui, c'est du Love story).

Rien que pour cet exploit, bravo Wiseman!

je pars

172

175

NE CROYEZ SURTOUT PAS QUE JE HURLE

de Franck Beauvais

Un choc, une autre perle dans un semaine cinématographiquement anthologique (après J'ai perdu mon corps et avant L'Angle mort). Un "film de mileu", incontestablement, pour lequel, quand je me suis installé, j'étais tout seul dans la salle, et je m'apprêtais donc à une séance privée, quand Claude W. a surgi dans le noir, me faisant bondir de mon siège d'une dizaine de centimètres tant j'ai été surpris quand elle s'est soudain matérialisée derrière moi, puis une autre personne, que je ne connaissais pas (mais c'est quand même très rageant quand je pense aux centaines de documents acid que j'ai déposés à la caisse, au vu du peu de résultat produit...)

Le film est programmé dans le cadre de notre "mois du Doc", même s'il ne s'agit pas vraiment d'un, ou alors un "autodocumentaire", comme le Ce répondeur ne prend plus de messages d'Alain Cavalier, une observation minutieuse de sa propre douleur, une auscultation, sauf que, là ou Cavalier se filmait lui-même (même si le visage entouré de bandages), Franck Beauvais utilise les images des films des autres. Plus précisément des quatre cent films qu'il a visionnés pendant une période donnée, celle qui a succédé à une rupture amoureuse et a duré jusqu'à son déménagement (les derniers mots du film sont Je pars). Une période qu'on peut définir comme dépressive. La bande-son du film n'est constituée que de la voix de Franck Beauvais qui dit, de façon assez neutre, le texte qu'il a écrit (le texte a été édité et peut être commandé pour 8€ chez Capricci, qu'ils en soient remerciés) à propos de cette rupture et de ce temps qui l'a suivie.

Mon copain Philou avait un jour dit "ce qui est important, c'est ce qui n'est pas important..." (je ne sais plus si c'était à propos de photos ou de textes) et cette formule, mi-sérieuse mi-boutade, que j'ai tant aimée que je l'ai faite mienne, s'applique ici à la perfection.

Il y a donc une voix, et il y a des images (prises dans les 400 films dont la liste exhaustive est donnée dans le générique de fin, dont je ne connaissais d'ailleurs pas la moitié), et c'est à un incroyable travail de titans que se sont livrés le réalisateur et son monteur, pour organiser cette quantité monstrueuse de matière filmique dont ils disposaient. Ahurissant. Le sentiment de sidération était un peu voisin de celui éprouvé à la vision intégrale (24h! je l'ai fait!) du mythique The clock de Christian Marclay, même si l'enjeu n'est pas du tout le même : Marclay montrait le temps qui passe, tandis que Beauvais montre les films qui passent, les extraits, les fragments, les détails. Les à-cotés. Mais il s'agit bien ici d'une symbiose entre ce qui est dit et ce qui est montré. Parfois ensemble et parfois séparément.

Ce film est un incroyable tour de force, partant du plus intime, individuel, personnel (un homme parle de lui) pour aller vers le collectif, le commun, le tout un chacun (et nous permettant, à chacun d'entre nous, spectateurs, de nous (re)faire notre propre film, nos propres films plutôt, d'inventorier les fantômes qui viennent à notre rencontre lorsque nous franchissons le pont, tout ça en soixante-quinze minutes), faisant du cinéma, en tant que tel, tout et son contraire : le poison et le remède, la blessure et le pansement, la souffrance et la jouissance (et bien sûr le souvenir et l'oubli).

Un film important, un film essentiel (au sens propre).

Un film à voir, et à revoir, et à re-revoir.

(mardi, ticket naranja, j'y retourne)

Top 10

pour celles et ceux que cela intéresse, nous disposons encore, au local de not assoc', d'un certain nombre de documents acid sur le film (et j'aime énormément l'affiche)

J'y suis retourné, ce mardi, avec Catherine (on était, cette fois, au moins 7, dans, allez savoir pourquoi, une des salles les plus gigantesques du bôô cinéma), et je confirme tout le bien que j'ai pu en écrire ci-dessus. J'ai reçu ce jour le petit livre rouge avec le texte intégral (et une préface de Bertrand Mandico) édité par Capricci, et c'est drôle comme en le lisant surgissent (parfois) les images que le film avait accrochées sur certaines phrases. Oui, un film à revoir.

casque de boxeur

170

HORS NORMES

de Olivier Nakache et Eric Toledano

L'autisme est un sujet rarement traité au cinéma (j'ai encore des frissons en repensant à l'insupportable Rain Man de Barry Levinson). (En fait, allocinoche m'apprend qu'il existe tout de même pas mal de films sur le sujet, même si beaucoup ne sont pas très connus.) Visiblement le sujet tient à coeur des deux réalisateurs, qui (re-merci allocinoche) en 95/96 avaient déjà réalisé un doc de 26' sur Stéphane et Daoud (les "vrais" gens de la vraie vie dont sont inspirés les personnages de Bruno et Malik), et l'avaient d'ailleurs intitulé On devrait en faire un film. Et c'est tout à leur honneur de ne pas en avoir remis une louche (remis une couche ?) en faisant clignoter le label "d'après une histoire vraie". (On ne l'apprend qu'à la toute fin du film, et encore, plutôt discrètement.)

Oui, Bruno, (Vincent Cassel, étonnant dans un rôle tout en douceur, comme éclairé de l'intérieur -presque un peu trop- un personnage à mi-chemin entre L'Abbé Pierre et St Vincent de Paul, sauf qu'il est clairement étiqueté feuj' ) et Malik (Reda Kateb, excellent comme d'hab', qu'est-ce que j'aime ce monsieur, Reda donc, qui porte, lui, pour l'équilibre des forces, la casquette rebeu, même si en vrai, dans le film, il n'en porte pas lui, la casquette c'est Cassel qui l'a ...) "gèrent", et bataillent, sur le terrain, infatigablement... Car les deux assoc' qu'ils chapeautent ont pour mission de s'occuper des cas "graves" d'autisme, concernant des patients dont plus aucune institution ne veut, à cause de leur violence.

Le film nous les présente (Bruno et Malik) dans leur travail au quotidien, presque sous l'angle du reportage (caméra à l'épaule), et va s'attacher plus précisément à la relation de chacun des deux avec un autiste emblématique : pour Bruno, il s'agit de Joseph, un grand gaillard qui demande régulièrement s'il peut taper sa mère et qui ne peut s'empêcher de tirer la sonnette d'alarme dans le métro (joué par un "vrai" autiste), et, pour Malik, du jeune Valentin, avec son casque de boxeur, (à cause de sa propension à se taper la tête contre les murs ou quoi que ce soit d'autre qui se trouve alors en face de lui -qui lui est joué par un acteur, Marco Locatelli -le seul qui n'a pas droit à sa photo dans le trombinoscope du film sur allocinoche, que grâce lui soit rendue - qui m'a plutôt impressionné), quoiqu'ici la situation est un peu plus complexe car elle se joue à deux niveaux : l'Escale est -d'abord- une association de réinsertion de jeunes en difficultés, employés comme référents individuels pour d'autres jeunes, mais autistes ceux-là, et nous suivrons donc aussi le parcours de Dylan, un jeune "en difficulté", chargé de s'occuper de Valentin, et ses premiers pas -pas faciles faciles car le jeune homme est du genre impulsif- dans le job. On suivra donc les progrès (ou pas) de chacun, pas à pas, et l'évolution de son comportement. Au jour le jour.

Tout ça compliqué par une "inspection" des services, par un service qui visiblement ne rigole pas, présenté par Bruno comme "la police des polices" des services sociaux, et qui vont fouiner auditionner et tâtillonner un peu partout... Mais ni Bruno ni Malik ne vont baisser les bras, comme dans l'histoire du Tonneau des Danaïdes, qui fuit tout le temps et de partout, ils vont se mettre en quatre et vont continuer à s'affairer de tous les côtés, simplement, comme toujours, pour parer au plus presser. Ces deux grands bonhommes méritent l'admiration, et le film qui leur est consacré, à cet égard, est amplement mérité.

Un film que les deux réalisateurs confient avoir porté en eux (et préparé) depuis longtemps, avant même le méga-colossal succès d'Intouchables. Un film toujours touchant, souvent speed, stressant quelques fois, éprouvant à d'autres, et même parfois drôle, (de ci de là les réalisateurs ont glissé quelques scènes qui amènent le sourire et font du bien) mais si les spectateurs qui espèrent un comique à la façon du Sens de la fête risquent d'être déçus (le sujet ici ne s'y prêtait pas vraiment). Alors en plus de la partie "faire le job", les réalisateurs ont rajouté un background, un récit parallèle sur la vie sentimentale de Bruno qui, je trouve, sonne moins juste que le reste du récit (est moins intéressant)...

Un film donc à recommander, en passant par-dessus les remarques récurrentes de yoplaboumisme et autres sucrerie lénifiante. Empathique et sympathique sont dans un bateau. (J'avoue que pour ma part j'ai suivi, au début, le film un peu schizophréniquement, avec le cerveau gauche qui suivait et s'émouvait et vibrait et réagissait au premier degré -l'ange sur l'épaule du Capitaine Haddock- ,et, en même temps, le cerveau droit qui tentait de ricaner et de de ronchonner mouais cousu de fil blanc... trop facile... manipulation du spectateur... -le diable sur l'épaule du même- mais à qui étrangement on a vite rivé son caquet et scotché son clapet pour l'empêcher de continuer à grommeler et de nous gâcher notre plaisir, c'est tellement mieux de se laisser aller au bienheureux et affectueux premier degré... Bon d'accord, on voit de temps en temps le fil blanc qui dépasse, mais et alors, hein ?) Nakache et Tolédano ont la chance (et les moyens) de pouvoir faire des films grand public sur des sujets qui les touchent (et desquels, comme ici on trouverait scandaleux justement qu'on ne parle pas davantage) alors pourquoi s'en priver ?

Oui, des films qui font du bien.

(Et une pensée amicale et émue pour Hélène Vincent en maman de Joseph, pour Catherine Mouchet en médecin de Valentin, et -j'ai failli ne pas le reconnaître parce que je n'avais pas vu son nom au générique- pour Alban Ivanov en Menahem..., trois raisosn supplémentaires de voir le film, auxquelles on peut rajouter, tiens, le toujours aimé Frédéric Pierrot dans le rôle -ingrat- de l'inspecteur...)

l'un

l'autre

et les deux ensemble...

scanner à diapos (7) un peu comme ça vient...

scanner à diapos (6) un peu comme ça vient...

entre cynique et cynophile

168

MON CHIEN STUPIDE

d'Yvan Attal

Je n'ai pas lu le bouquin de John Fante (d'ailleurs je n'ai lu aucun autre bouquin de John Fante, mais celui-là en plus avec ce titre j'aurais spécialement eu pas envie de le lire) donc je n'ai aucune raison de m'aventurer sur le terrain de l'adaptation et de sa fidélité ou pas (mais, du coup, je vais sans doute le lire, après avoir vu le film).

Yvan Attal est quelqu'un que j'aime plutôt bien, en tant qu'acteur et que réalisateur aussi (je regarde sa filmo sur allocinoche et je confirme, oui, plutôt bien), en plus (surtout) il a le bon goût d'être avec Charlotte Gaisnbourg, que j'aime toujours, depuis si longtemps, depuis tout le temps tiens qu'ils sont ensemble (Aux yeux du monde, d'Eric Rochant, 1990).

Ceci pourrait être le troisième tome de la série "autofictionnelle" (avec les guillemets de rigueur) démarrée par Ma femme est une actrice et poursuivie par Ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants. On ne sait jamais tout à fait où s'arrête l'auto et où commence le fictionnel, encore plus ici où il est question d'adapter un roman. Là le personnage joué par Yvan Attal est un écrivain en panne d'inspiration, marié depuis ving-cinq ans avec le personnage joué par Charlotte Gainsbourg, femme au foyer, un couple avec quatre enfants, un couple au long cours qui patine un peu, (lui qui n'arrive plus à écrire, elle vin blanc et tranquillisants) et dont la situation planplan, (le statu quo), va être dynamitée par l'irruption en son sein d'un énorme chien moche, le Stupide du titre, justement. Auto, donc, ou fictionnel ? Va savoir...

Les gamins sont grands ont des préoccupations de leur âge (spécifiques pour chacun(e) des quatre, une fille et trois garçons, parmi lesquels je cherchais justement lequel était le "vrai" fils (Ben), tant ils pouvaient tous vraisemblablement l'être), et leur père, dans un discours intérieur qu'il tiendra tout le long du film, les rend responsables de tous ses échecs...

Au début j'ai eu un peu de mal, le film semble en même temps mollasson et brouillon, mais avec des dialogues acérés qui régulièrement me faisaient ricaner (de joie), le genre de dialogues qui, comme disent les critiques "font mouche". Et (au début) on a le sentiment que Charlotte G. n'a pas grand-chose à jouer, en épouse dépressive limite atrabilaire, un personnage étroit, sans nuances, et bon on trouve ça un peu dommage.

Stupide s'est installé dans la maison, et a réussi ce que son propriétaire, d'après ses propres dires, n'a jamais réussi : en chasser l'un après l'autre, tranquillement, mine de rien, chacun des habitants. Henri (Attal) continue de soliloquer en regardant obstinément autour de son nombril, mais il semblerait que sa vision s'élargisse imperceptiblement, jusqu'à -miracle- réussir à s'en détacher. Sans que je sache, à ce niveau, ce qui est plus Attal ou plus Fante (oui, il va falloir que je le lise pour le savoir...).

Le film est acide, désabusé, lucide, ça me plaît, mais va-ce suffire ?

Et voilà qu'Yvan Attal a soudain l'excellente idée de nous démontrer les propriétés thérapeutiques de la beuh, puisque c'est après avoir partagé un petit pétard (offert par un des fistons à son départ) que les deux conjoints vont pouvoir enfin un peu se décorseter et se laisser aller (un scène pour moi fort réjouissante (que certaine critique a trouvé gênante, comme quoi, hein...), une des plus réussies du film, et où on a enfin le plaisir de retrouver la Charlotte qu'on connaît (ou croit connaître) et qu'on aime (et l'Yvan qui l'aime aussi).

De la même façon, la toute dernière scène du film viendra, bien que sans un seul mot (mais avec des pâtes à la sauce tomate à la place de la beuh) , boucler la boucle narrative (de façon quasi inespérée) et retrouver (pour moi) ce même niveau de plaisir généré.

Le film est tout à fait à l'image du chien : parfois pataud, parfois envahissant, parfois maladroit, parfois obsédé, mais si incontestablement attachant qu'on finit par tout lui pardonner, et, oui, l'aimer...

Et je ne résiste pas au plaisir de vous recopier l'extrait de critique des Dernières Nouvelles d'Alsace tel que publié dans allocinoche : "Sous ses apparences de film conjugal vachard, l’histoire raconte ce qu’être quinqua génère (...) Yvan Attal joue bien Fante, son cynisme salvateur, trash, barré, insolent, loufoque, bourré de saillies verbales aussi féroces que caustiques. Le chiant et son chien, sous des airs faussement méchants, est une tragicomédie loufoque au poil."

/image%2F0404298%2F20240410%2Fob_6d031e_capture-d-ecran-164.png)

/image%2F0404298%2F20240408%2Fob_7eb60c_https-storage-canalblog-com-42-96-64.jpg)