correc'

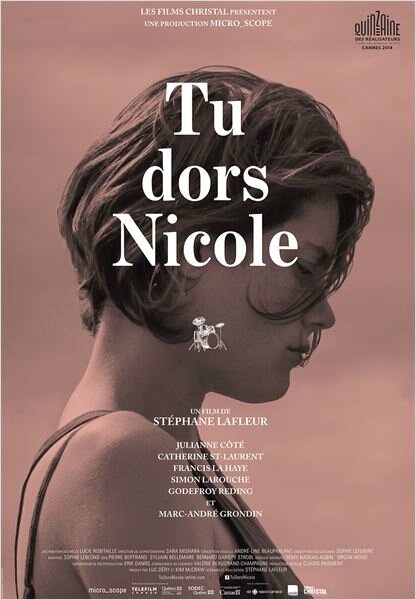

TU DORS NICOLE

de Stéphane Lafleur

J'avoue que quand quelqu'un l'a mentionné à la dernière réunion de programmation, (Hervé, je crois), c'était la première fois que j'en entendais parler. Oui, toute première fois. Et les critiques que j'en ai lues ensuite m'ont vraiment donné envie d'y aller. Ce que j'ai fait, ce jeudi soir, à 18h30 dans le bôô cinéma (on était deux dans la salle). En ce jour de pré-canicule (ou d'ailleurs, la direction du bôô cinéma n'avait pas jugé utile de mettre la clim') c'était tout à fait... rafraîchissant (comme dans les pubs pour des chewing-gums hyper mentholés) de voir un film québécois en version originale, en joual sous-titré qui étincelle et qui crépite à chaque ligne (dans la différence entre ce qui est dit et ce qu'on lit, c'est un peu comme le portugais hihi), à la fois si proche et si exotique.

C'est bon de se laisser porter, dériver, au fil de l'été que vit cette adolescente (la Nicole du titre et de l'affiche), avec sa copine, son frère, les potes musicos de son frère, son collègue trisomique... dans un beau noir et blanc dense, le film avance, balance, découpé en séquences (en vignettes, musicalement on pourrait dire en morceaux ou en plages) scandé, par des noirs musiqués (ou pas). De la musique, il y en a beaucoup, dans ce film réalisé par un monsieur que je connaissais au préalable (encore merci à Gigis et Emma) comme chanteur et musicien (du groupe Avec pas de casque), de la musique, certes, celle, live, d'un groupe en répétition(s), (la formule de base : guitare / basse /batterie) mais aussi dans le tempo, l'écriture du film (j'ai pensé aux takes de Julio Cortazar, en n'étant toutefois pas sûr que c'était la bonne comparaison), la restitution d'une certaine nonchalance estivale, un je-ne-sais-quoi de nouveau, de frais et de désinvolte dans la conduite (l'apparente inconduite, plutôt) du récit, et la façon d'appréhender les personnages. D'inattendu. D'extrêmement agréable, pour les oreilles et pour les yeux.

J'ai vraiment beaucoup aimé ça. Ce personnage féminin en apparence lisse, comme flottant à la surface de la piscine des événements de cet été presque rohmérien (Conte d'été québecois), où les mots comptent (content) plus que les actes, et les objets (simples : un vélo, un antivol, une carte de crédit, une machine à coudre, une batterie) conditionnent, d'une certaine façon, les péripéties. Oh rien de bien dramatique ni trop violent : les liens familiaux, souvent pesants, les liens amicaux, parfois agaçants, les liens amoureux, flottants, émouvants, fluctuants, composent un maelstrom de courants parfois contradictoires qui s'enroulent et se déroulent, au milieu desquels Nicole se laisse vivre. Il y a des espoirs et des déceptions, des enthousiasmes et des contrariétés, des projets et des hypothèses, mais tout ça est délicatement léger, et crée un univers très particulier. Il est question d'amour, beaucoup (même si souvent les choses ne sont pas -ou mal- dites) mais il est aussi question d'argent, d'emploi, de remboursement, des détails terre-à-terre qui ancrent le film dans une indéniable réalité contemporaine (et diurne), mais heureusement qu'il y a la nuit (comme le chantait il y a fort longtemps le groupe Beau Dommage, tiens, des québecois aussi)... C'est encore plus beau, tout ce qui se passe la nuit, quand, justement Nicole dort (ou pas). Des petites bulles oniriques et nocturnes éclatent plop! à intervalles réguliers et viennent iriser la trame du récit. Qui pourraient être oniriques. On reste le cul entre les deux chaises du vécu et du rêvé, et c'est très bien comme ça... Ce qui est réel pourrait fort bien ne l'être pas (ou le contraire).

Tous les personnages qui gravitent autour de Nicole sont attachants, parce que traités à la fois de manière très prosaïque (réaliste) mais avec pourtant toujours ce petit supplément d'âme, (un détail, une attitude, un certain éclairage) qui les colorie un peu différemment, qui les poétise, qui nous les rend plus proches. On ne sait pas vraiment quel âge a Nicole, un peu plus de la vingtaine, sans doute, mais cet étrange été pourrait bien être la métaphore de cet étrange moment où on cesse d'être adolescent pour devenir "autre chose", un passage (à gué) dans un vaste flux qui vous désoriente, une traversée qu'il est bon de ne pas faire seul(e) et où il faut bien s'aider, au cas où, avec les moyens du bord.

J'ai plusieurs fois repensé à It follows (sans doute à cause de la piscine, mais aussi de l'ambiance : des jeunes gens, dont pas mal de jeunes filles, un certain flottement, des parents presqu'absents, des rêves, des désirs et des passages à l'acte ou non), mais un It follows sans le background anxiogène et/ou horrifique. Juste en commun le sentiment d'étrangeté, de regard novateur. Tu dors Nicole en serait comme une cousine éloignée, n&b et québecoise. Avec le point commun incontestable, aussi, que ces deux films se côtoieront dans mon top 10 (ou 20, ou 17, ou 33 qu'en sais-je encore) 2015.

(et du coup, je suis allé fouiller sur le ouaibe, j'ai découvert que Stéphane Lafleur avait réalisé deux films avant celui-là, Continental, un film sans fusil et En terrains connus, et je les ai achetés. Oui, oui, achetés!)

/image%2F0404298%2F20240410%2Fob_6d031e_capture-d-ecran-164.png)

/image%2F0404298%2F20240408%2Fob_7eb60c_https-storage-canalblog-com-42-96-64.jpg)