balalaïka

LES NUITS BLANCHES DU FACTEUR

d'Andrei Konchalovski

(le même lundi que La isla minima) Juste 5 min pour faire pipi, et hop on change de salle pour enchaîner. Nous voici en Russie (ça sent déjà la vodka à plein nez) au bord du lac Kenozero, pas très loin d'Arkhangelsk (je ne fais que recopier ce que je viens de lire, je suis nul en géo.) Il y a des gens qui vivent là une communauté qui suit un train-train qu'on pourrait qualifier d'immémorial (ici ça serait plutôt un bateau-bateau, because le lac) et vit de façon simple et rustique (chasse, pêche, cueillette et vodka pour les plus jeunes, et pension de l'état et vodka pour les aînés). Vie simple, plaisirs simples, -tout ça dans des paysages "grandioses" qui donnent envie d'aller crapahuter là-bas, et autour de ce lac précisément (enfin, plus à Dominique qu'à moi hihi)- et, donc, film simple : on pose la caméra (des fois c'est même un peu de traviole) et on enregistre le quotidien, chaque jour qui commence (vue subjective des savates au pied du lit) et se continue plutôt comme d'habitude, comme chacun de ceux qui l'ont précédé, et chacun de ceux qui le suivront. On fait aller comme ça va...

Le facteur du titre, c'est justement celui qui regarde ses savates chaque matin, et il a la particularité, par rapport à ses concitoyens, d'avoir arrêté de boire depuis deux ans (et donc, pour compenser, il fume). C'est lui qui est chargé de distribuer le courrier dans la région et, comme le lac est grand, il le fait en bateau. Ca fait du boulot, et ça fait du monde...

Et on suit donc, simplement, le quotidien et les tournées de Lyokha, le débonnaire facteur à jeun. Et on croise les gens qu'il croise, qui ont la particularité d'être les vrais gens qu'il croise (hormis une "vraie" actrice, tous les autres, facteur y compris, sont des non-professionnels). C'est du documentaire plutôt bien documenté, et finalement assez joyeux. Enfin, pour un film russe, c'est plutôt léger et badin (ce qui tendrait à prouver que, là-bas, au pays aimé de Gros Gégévitch, il fait nettement meilleur habiter la campagne).

Konchalovski (dont j'étais bien incapable de citer un autre film que Maria's Lover) a mis la pédale cinématographique douce, et le film avance paisiblement (ma voisine a dormi pendant les trois quarts du film, et j'avoue avoir moi-même un peu piqué du nez, mais juste pendant les premières minutes), la plupart du temps, il coupe même le moteur et se laisse aller au fil de l'eau. Il nous met quand même soudain la pression (je n'ai pas osé dire les gaz) en introduisant un élément de fiction échevelé : un beau matin, Lyokha s'aperçoit que quelqu'un a volé le moteur de son bateau pendant la nuit. Que va-t-il faire ? Comment va-t-il se débrouiller ? Le suspense est quasiment insupportable, non ? et je vous vois déjà, fous d'inquiétude derrière vos écrans, les cheveux en bataille les yeux hagards et les ongles rongés...

Je plaisante, comme ça, mais, sans rire, ça fait du bien, ce genre de film. Les rapports de Lyokha avec chacun des personnages - le vieux Brioche, la belle Irina , et, surtout, le jeune Timur (le fils d'Irina) - sont justes et touchants. Les scènes avec le gamin (la sorcière de la rivière, les cigarettes, la glace) sont parmi les plus réussies. On est du côté du minimalisme, mais rien de figé ni de démonstratif, juste simple et juste un peu rugueux (j'ai déjà pensé que je devrais écrire un post sur l'utilisation de certains épithètes dans les critiques, comme rugueux, par exemple, et aussi cabossé, pour parler des gens.).

Et on a même droit à une touche de fantastique, avec l'apparition régulière dans les nuits du facteur d'un mystérieux chat gris, qui le regarde fixement ("alors que, explique-t-il à sa soeur, il n'y a aucun chat gris dans le village..."). Et aussi au désamorçage désinvolte d'une scène "à faire", qu'on attendait, grosse comme une datcha : va-t-il succomber à la tentation et se remettre à boire ? dont la chute est très plaisamment torchée (!) (comment dit-on Jiminy Cricket en russe ?) ce qui est encore plus rare dans un film vodakaïsant.

Et du coup il est d'autant plus étonnant, dans ce bout du monde bucolique mais qui sent un peu la fin de règne, aux maisons qui s'écroulent, de voir soudain dans un coin de l'écran s'élever une fusée, comme si le réalisateur, soudain transformé en statue à la gloire du communisme, pointait soudain vers le ciel un index triomphant, et nous disait, en roulant les r "glorrrieuse Rrrrussie technologie" tandis que retentirait l'hymne national et que tous les camarrrrades se donneraient la main en dansant le kazatchok tout en lançant des pétales de rose sur une photo de Poutine. Ca fait comme un petit coup de propagande tellement appuyée (oh cette fusée toute blanche qui monte toute droite dans ce ciel tout bleu) qu'on en vient à l'espérer être du second degré, tellement elle (d)étonne au beau milieu de ce qui était jusque là un survol pépère (et objectif) d'une certaine déglingue habituellement soviétique, de tous ces gens qui semblent en avoir pris leur parti...

Un film dont il restera des détails : la plus belle toilé cirée paysagère jamais vue (j'aimerais la même pour la table de ma cuisine), la musique surnaturelle et la citation de Shakespeare qui va avec, et une question : pourquoi sont-ils tous habillés en treillis ? plus un très beau -et très juste- générique de fin, et cette constatation d'un des personnages (citée de mémoire) : "On touche notre argent tous les mois, on trouve de presque tout dans les magasins..." (sous-entendu : "Que demander de plus ?")

Comment dit-on "Santé!" en russe ?

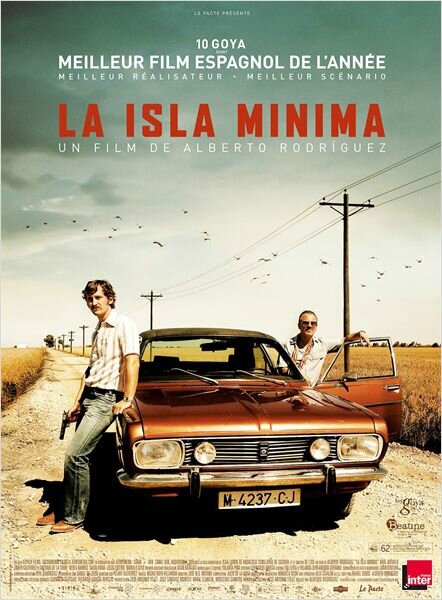

Tiens, une nouvelle catégorie d'affiches : les affiches sur fond bleu avec grosse typo blanche majuscule et justifiée sur plusieurs lignes...

/image%2F0404298%2F20240410%2Fob_6d031e_capture-d-ecran-164.png)

/image%2F0404298%2F20240408%2Fob_7eb60c_https-storage-canalblog-com-42-96-64.jpg)