067

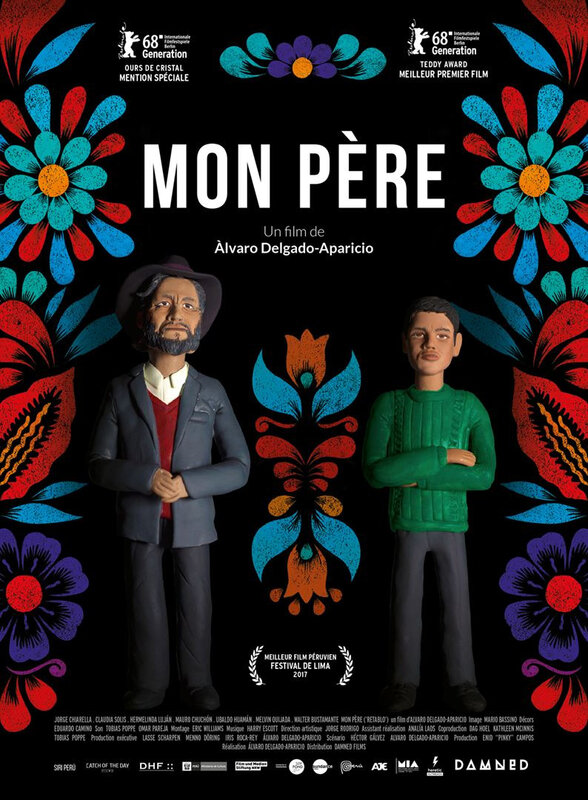

MON PERE

de Alvara Delgado-Aparicio

Un trou perdu au fin fond du Pérou. Un père forme son fils dans son atelier où il réalise des rétables. C'est un artiste. Régulièrement ils partent en stop tous les deux pour porter leurs créations à la ville voisine, dans une boutique où les touristes viennent les acheter. La vie des gens dans cette région a l'air spécialement rude. Traditions archaïques, survivance de rites moyen-âgeux. Et, pour les hommes (et encore plus les ados) virilisme exacerbé de rigueur (avec l'homophobie qui l'accompagne, bien entendu). Jusqu'au jour où, lors d'un trajet vers la ville, le fils depuis l'arrière du pick-up surprend son père dans une activité qui le déstabilise (dans tous les sens du terme) et réagit. A partir de cet instant, les choses vont aller en se dégradant... dans la famille d'abord (le père, le fils, la mère, la grand-mère) puis avec les voisins, suivant une progression qu'on devine (et qu'on craint) êtresans espoir. Pas facile d'être gay par là-bas, surtout quand on est père... Un premier film impressionnant de maîtrise, où le réalisateur utilise fort intelligemment la forme-même du rétable pour mettre en images son propos. une réussite.

(l'affiche est magnifique je trouve, et, comme le film, file la métaphore du rétable)

*

068

NUESTRO TIEMPO

de Carlos Reygadas

Vu en avant-première à Entrevues, mais (je l'ai réalisé aujourd'hui) y beaucoup dormi. Là, je n'en ai pas manqué une miette.Reygadas a une haute opinion de lui-même en tant que réalisateur mais il a le mérite de filmer à hauteur de ses ambitions (2h58, quand même, pour une histoire simple somme toute : le mari, la femme et l'amant : le mari est propriétaire d'un ranch où sont élevés des taureaux, la femme l'assiste dans son travail et l'amant est un gringo, dresseur de chevaux sauvages). Un film démesuré entre micro -cosme- (l'humain, le couple, le désir, les pulsions), et macro (l'espace environnant, la nature, les cycles le cosmos), hyper construit hyper pensé (et donc hyper fascinant), vertigineux aussi quand on sait que c'est le réalisateur qui joue le mari, et sa femme sa femme (une auto-fiction à la manière des Climats du très cher Nuri Bilge ceylan), que le ranch aussi est le vrai sien, et formellement sidérant (Reygadas expérimente, et ça fonctionne presque à chaque fois) un film, donc, qui laisse admiratif et rêveur (je n'avais vu à Belfort, me semble-t-il, que la parie émergée de de l'iceberg).

*

069

RETOUR DE FLAMME

de Juan Vera

(avant-première, sortie le 08.05.19)

Du Mexique on passe en Argentine, avec juste quarante minutes de moins (question durée), pour un film qui, même si apparemment aux antipodes, raconte néanmoins plus ou moins la même histoire (le mari, la femme, et les autres, les amants pour elle les maîtresses pour lui), mais dans le registre de la comédie sentimentale - ou romantique- (ce qui fait du bien dans une Semaine Latino où le mot drame revient souvent quand est évoqué le genre du film) Elle, c'est Mercedes Moran (vue chez Lucrecia Martel, Walter Salles, Pablo Larrain) et lui c'est le toujours aussi charismatique et craquant Ricardo Darin, qu'on a grand plaisir à -enfin- retrouver (on l'avait adoré dans El Chino, dans Hipotesis, dans Les nouveaux sauvages, tous programmés lors de précédentes Semaines Latinos). Au début ils sont mariés (mais Darin raconte face caméra comment ils en ont venus à se séparer), puis ils se séparent, puis (le titre français vend la mèche) bien évidemment ils vont finir par réaliser qu'ils 'aiment et basta. Un film plaisant, souriant, solaire, autour d'une bande de quinqua/sexagénaires et de leurs différentes manières de vivre les notions de couple, d'amour, et de fidélité. Très agréable, mais -peut-être- juste un petit peu trop longuet (quoique). mais bon, pour les beaux yeux de Ricardo Darin...

*

070

LOS SILENCIOS

de Beatriz Seigner

(avant-première, sortie le 03.04.19)

A peine dix minutes de battement, et hop! direction la Colombie, ou, plus précisément La Isla de la Fantasia, qui n'est d'ailleurs ni brésilienne, ni colombienne, ni péruvienne, un no-man's-land géographique, donc, qui a très logiquement généré cet ailleurs cinématographique, qui commence et finira d'ailleurs de la même manière : en bateau la nuit. L'héroïne accoste avec ses enfants et est accueillie par sa tante, qui l'héberge, et fait ce qu'elle peut pour l'installer dans sa nouvelle vie de déplacée (réfugiée), avec toutes les difficultés humaines et administratives que cela suppose. Car les habitants de cette île sont pauvres, et pas forcément disposés à partager le peu de moyens dont ils disposent. Le film -magnifique- démarre comme un documentaire (les acteurs sont tous des non-professionnels) et évolue subtilement dans une direction à laquelle on ne s'attendait pas forcément. Successivement prennent place des événements, apparaissent des personnages qui viennent, en douceur, égratigner le réalisme qui semblait jusque là la ligne de force du récit, jusqu'à une extraordinaire scène finale où la réalisatrice exprime et concrétise ce qui jusque là ne faisait qu'affleurer dans l'histoire familiale de cette femme. Le fin mot de l'histoire. Bouleversant. Peut-être le film que j'urai préféré de cette Semaine latino 8 (sans doute beaucoup à cause de la pliure occasionnée par ce troublant plan-séquence final...)

*

071

LA VIE COMME ELLE VIENT

de Gustavo Pizzi

Nouveau jour, nouveau pays, le Brésil cette fois, pour une comédie familiale tendre : le portrait d'une famille (maman, papa, quatre enfants -un aîné, un ado grassouillet, et deux jumeaux blondinets-) dans une maison qui leur ressemble -attachante et un peu bordélique),et voilà que l'aîné, jouer de handball, est engagé en profressionnel pour aller jouer en Allemagne. Vingt jours, il partira dans ving jours, et le film tout entier se tient dans ce délai, évoquant les états d'âme de la maman (Karine, Teles, excellente), la course d'obstacles pour les formalités administratives, les états d'âme du papa, obligé de liquider sa librairie-papèterie mais plein de projets pour rebondir, sans oublier les problèmes annexes de la soeur de l'héroïne qui a fui un mari brutal et est venue se rajouter avec son fils à la famille déjà nombreuse qui vit dans cette maison où la serrure de la porte d'entrée est bloquée et où donc les entrées et sorties se font par la fenêtre. Un portrait de famille très attachant, car plein de vie, de petits bonheurs et de tristesses aussi, au jour le jour, à la météo aussi changeante que le moral des troupes (quand il pleut, il pleut très fort, mais le soleil -Brésil oblige- finit toujours par revenir). Emouvant, attendrissant, réconfortant.

*

072

COMPAÑEROS

de Alvaro Brechner

(avant-première, sortie 27.03.19)

Juste le temps de boire une bière (oui elle est dure, la vie de cinéphile) et me voici en Uruguay. On change complètement d'univers (le choc est brutal) puique les trois personnages qu'on va suivre viennent de se faire arrêter (ce sont des Tupamaros, j'avais oublié ce mot) et vont passer le reste du film en prison. En prisons, plutôt, puisqu'ils sont régulièrement transbahutés ailleurs (camion militaire et sac sur la tête) pendant les douze ans (le titre original du film est plus clair : La noche de 12 años) que va durer leur détention. Le film attaque frontalement et violemment (j'étais un peu inquiet en me demandant si j'alllais pouvoir supporter ça jusqu'à la fin) mais le réalisateur (dont on avait projeté le premier film, Sale temps pour les pêcheurs, 2011) sait moduler ses effets, et faire alterner les moments brutaux avec d'autres plus "légers" (on se surprend même à sourire plusieurs fois, si si), en suivant ces trois "fortes têtes" qui vont devoir aller chercher très loin dans leurs réserves mentales pour réussir à survivre à toutes les saloperies qu'on leur inflige. Le film suit la chronologie entre 1973 et 1985, nous précisant à intervalles réguliers la date et le nombre de jours d'emprisonnement des trois hommes (avec l'insertion de quelques flashes-back bienvenus), et la fin m'a tiré -oui oui ça vous étonne ?- des larmes, mais qui étaient peut-être juste de joie. Fort, très fort.

*

073

SERGIO ET SERGEI

de Ernesto Daranas

(film en avant-première : sortie le 27.03.19)

Dimanche soir à Cuba, pour la dernière des avant-premières "adultes" (il y en a une cinquième, Jeune Public, que je ne pourrai pas voir), pour une aimable fantaisie, ce qui fait du bien. A Cuba en 1991, quand l'URSS se ramasse à la pelle et devient la Russie, mais où, sur place on continue comme si de rien n'était. Les seuls au courant de la "vraie" actualité sont les radio-amateurs, dont fait partie Sergio. Sergio qui entre, par hasard en contact avec Sergei, un cosmonaute russe laissé en orbite dans sa station orbitale, et que les autorités ne semblent pas se presser à venir chercher... il y a aussi un autre radio-amateur, américain cette fois, un ami de Sergio, qui intervient pour tenter de sauver Sergei, et par-dessus tout ça, les "officiels" (en kaki) qui surveillent tous ces échanges internationaux triangulaires (USA/USSR/ Cuba) en cherchant à deviner quel complot peut bien se dissimuler derrière tout ça... Mais le ton est résolument à la comédie pour ce film solaire et attachant, avec un certain nombre de personnages secondaires qui le sont tout autant (le film est raconté par la fille de Sergio). Charmant (pour la vie à Cuba dans ces années-là, je vous recommande l'excellent Avant la nuit de Reinaldo Arenas)

*

074

LES HERITIERES

de Marcelo Martinessi

Et voilà, et de huit, et c'était déjà la fin. Au Paraguay cette fois, qu'on ne voit pas si souvent (je me souviens de Hamaca Paraguaya, en 2006, qui m'avait émerveillé) dans notre Semaine latino... Qui plus est avec un récit peuplé uniquement de femmes, ou presque. un beau film inattendu, où une femme d'un certain âge (et d'un certain rang social) se retrouve obligée de faire le taxi (et convoyer des vieilles bourgeasses) pour, pourrait-on dire, faire bouillir la marmite (son amie, celle avec qui elle partage une maison qui jadis fut cossue mais se vide au fur et à mesure que se revendent les choses qui se trouv(ai)ent à l'intérieur, se retrouve en prison à cause de la banque qui l'accuse de vol, alors qu'elle ne parle que de prêt). Et je m'en veux (mais je n'y suis pour rien) d'y avoir dormichouné par intermittence (le genre d'assoupissement qui vous fait croire que vous n'avez pas dormi ou presque...) et donc de ne pas pouvoir avoir tout vu de cette chronique délicate, de ce très beau portrait de femme (dans un univers de femmes) d'un certain âge, "déclassée", à qui les événements donnent soudain la possibilité de prendre les choses -et sa vie- en main (et Ana Brun, qui incarne Chela, a d'ailleurs obtenu le prix d'interprétation féminine au Festival de Berlin 2018 (où le film a aussi gagné le prix Prix Alfred Bauer (remis à un film qui "ouvre de nouvelles perspectives dans l’art cinématographique") ainsi que le Prix Fipresci compétition, n'en jetez plus...). Bref à la fois une excellente surprise et (pour moi) des regrets aussi (à cause de ce fichu sommeil). Mais je le reverrai, promis...

*

/image%2F0404298%2F20240410%2Fob_6d031e_capture-d-ecran-164.png)

/image%2F0404298%2F20240408%2Fob_7eb60c_https-storage-canalblog-com-42-96-64.jpg)