bourdieu ?

106

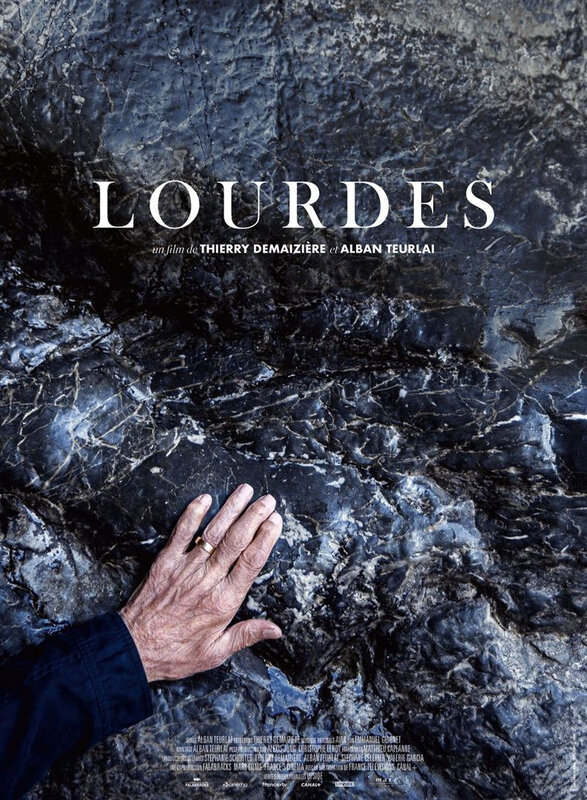

LOURDES

de Thierry Demaizière et Alban Teurlay

C'est grâce à Dominique que j'y suis allé (au début je n'en avais pas envie du tout et j'étais juste disposé à ricanasser). J'en sors et je suis sidéré.

Lourdes, je n'y suis jamais allé en vrai (Dieu m'en garde, hihihi), mais je connais déjà un peu par le cinéma, que ce soit dans le pieux car(a)mélisé (Bernadette, de Jean Delannoy), l'observation décalée (Lourdes, de Jessica Hausner), la satire vitriolée à (gros) boulets rouges et gros sabots (Le Miraculé, de Mocky), ou encore carrément l'ailleurs, l'extrême petit bout de la lorgnette (Lourdes l'hiver de Marie-Claude Treilhou). En gros, d'un côté la religion, et de l'autre côté le commerce. Miracles, prières, grotte, cierges, eau bénite par jerrycans, médailles, messes, et vierges en plastique. Les "marchands du Temple"...

Et les pèlerins. Par trains entiers, auxquels vont s'intéresser les deux réalisateurs. A travers plusieurs personnages emblématiques qu'on va suivre, de plus ou moins près, tout le temps de ce fameux pèlerinage. Le premier personnage, celui sur qui s'ouvre le film d'ailleurs, et qui nous en met un bon coup derrière les rotules, est celui d'un travesti "d'un certain âge" qui se prostitue au Bois de Boulogne, et vient ici, régulièrement chaque année pour le fameux pèlerinage en question.

Cette entrée en matière, déjà, nous place d'emblée à des années-lumière du cliché attendu. Lui succède aussitôt une famille (papa maman deux enfants), dont l'aîné présente un défaut de croissance et dont le plus jeune, à deux ans, souffre d'une maladie rare qui ne devrait pas lui permettre de vivre très longtemps au-delà de, justement, cet âge, tous en train de prier ensemble, car le père et l'ainé vont partir le lendemain à Lourdes pour le salut du plus jeune, qui ne peut se déplacer. Puis le cas d'un homme silencieux qui ne peut s'exprimer qu'en montrant avec son doigt, successivement, chaque lettre des mots de ce qu'il veut exprimer. Puis une adolescente au visage fermé, accompagnée de son père, qui vient comme chaque année pour mettre fin à la fois à sa maladie et au harcèlement scolaire dont elle est victime. Puis un homme atteint de la maladie de Charcot, qui nous décrit la façon inexorable dont son corps se paralyse progressivement, jusqu'à la mort inéluctable que lui a annoncé un médecin deux ans auparavant.

L'énumération des différents personnages pourrait juste évoquer un terrible catalogue à la façon de Toute la misère du monde, faire ricaner certains, et s'apitoyer d'autres. Mais la façon dont les deux réalisateurs nous les présentent, d'abord, puis les suivent (les retrouvent) tout au long du film, au fil des différents "passages obligés" (rituels) de ce pèlerinage, est simplement bouleversante, parce qu'extrêmement respectueux. A la juste distance. A chaque instant. Chacun de ces personnages souffre, à sa façon, chacun(e) est venu là pour chercher quelque chose, chacun(e) va rencontrer d'autres personnes, chacun(e) prie, et chacun, à la fin du film, prendra le même bain (en principe lustral), sur lequel d'aiileurs se refermera le film, laissant chacun(e) face à son attente et à son discours intérieur (un principe qu'on avait travaillé au théâtre avec Pépin et qui ici fonctionne à merveille).

Je ne suis pas croyant, je suis même un athée fervent, (et c'est drôle, j'avais été prévenu, avant d'entrer, sur le parvis du bôô cinéma, par ma vieille copine Françoise L. que le film était "très catho" (encore plus drôle que cette remarque vienne d'elle car elle l'est, justement, "très catho"...) mais j'y suis allé, pour vraiment me rendre compte. Et c'est peut-être ce point précis (tout sauf un point de détail, Lourdes, tout de même...) qui me gênait le plus aux entournures, a priori (d'ailleurs la salle, quand je suis entré, était remplie de vieux cathos, justement, pas du tout notre public habituel j'avais le sentiment de m'installer pour une petite messe solennelle) l'aspect liturgique et religieux du truc , et je me suis comporté comme j'avais pu le faire déjà en voyage, en Inde, par exemple, en écoutant les prières dans une langue que je ne connaissais pas, et j'ai fait comme si le catho était une nouvelle langue étrangère, aux côtés du yiddish, de l'araméen et du sanscrit, que je ne la comprenais pas vraiment. La scénographie et les chants d'un rituel que je ne comprenais pas. Et c'était très bien comme ça.

Thierry Demaizière et Alban Teurlay ont fait un sacré boulot, à la fois dans ce qui est filmé et ce qui est mont(r)é, et à aucun moment je n'ai décroché (je n'ai même pas fermé l'oeil, c'est dire.)

J'ai beaucoup pleuré pendant le film (et je pense que je n'étais pas le seul dans ce cas), car les deux réalisateurs ont choisi de se focaliser sur l'humain, le personnel, l'individuel. L'intime. Et que, face à la foule des malades -et des croyants-, ils ont su faire exister tout ceux qui les entourent, les religieux, certes, mais aussi les médecins, les infirmières, le accompagnants, les auxiliaires de vie, oui les faire exister d'une façon tout aussi forte (avec de la tendresse, avec de l'humour, avec de l'émotion). Avec surtout une grande simplicité, qui fait la force incontestable du film.

Rassurez-vous, je n'ai pas connu de révélation mystique ou autre illumination du genre. Athée je suis entré, et athée je suis ressorti, heureusement. Si je me suis converti, c'est juste à l'émotion intense générée par le dispositif. Un film intelligent, bien au-delà des bondieuseries omniprésentes du décor dont il traite. Jamais malveillant, jamais complaisant, jamais voyeur, jamais risible ni grotesque (alors que, grottesque, le sujet l'était, par définition...).

Une très belle réussite.

never talk to strangers

105

SIBYL

de Justine Triet

Et un troisième film de Cannes quasiment en temps réel dans le bôô cinéma, hop! Justine Triet, dont j'avais été impressionné par le culot du premier long, La Bataille de Solférino (avec Vincent Macaignechounet d'amour, même s'il n'y jouait pas un personnage très plaisant). Virginie Efira était déjà dans le deuxième (Victoria) où elle interprétait déjà le rôle-titre, mais il me semble que le film ne m'avait pas entièrement convaincu (peut-être à cause de Vincent Lacoste). Et la revoilà donc -toujours aussi magnifique- (Virginie Efira), à nouveau dans le rôle-titre, aux côtés cette fois d'Adèle Exarchopoulos, de Laure Calamy, de Sandra Huller (l'actrice de Toni Erdmann) pour les dames, et, côté garçons, de Gaspard Ulliel, de Niels Schneider, de Paul Hamy, d'Arthur Harari, tous déjà aimé(e)s auparavant dans un film ou dans un autre, donc autant dire qu'on est dans de beaux draps (de très beaux draps, même).

C'est l'histoire de Sibyl une écrivaine qui est devenue psy, mais qui voudrait se remettre à écrire, et commence un roman avec l'aide -involontaire-, de Margot, une jeune fille paumée qui vient, justement, un soir à l'improviste, demander son aide, une jeune actrice, enceinte d'un acteur, avec lequel elle est en train de jouer dans un film dont la réalisatrice n'est autre que la maîtresse dudit acteur. La jeune Margot se demande si elle va garder l'enfant ou pas. Sibyl va se plonger dans son histoire et la faire devenir sienne.

Ce qui impressionne, d'abord, c'est la matière du film ("l'étoffe dont les rêves sont faits" dirait Shakespeare), la façon dont c'est fait, dont les événements les souvenirs (et les regrets aussi) sont tissés ensemble (le montage est virtuose), assemblés en une sorte de paysage mental (ce qu'on fait, ce qu'on a fait, ce qu'on voudrait faire, ce qu'on ne peut pas faire...), conçu autant comme un trajet qu'un voyage immobile (comme le film sait louvoyer entre drame et comédie, ou, mieux, figuration et abstraction). Une tapisserie très moderne (contemporaine), et, en même temps, usant de thèmes furieusement romanesques, au service d'une narration complexe (mais, finalement, pas tant que ça) celle de l'histoire de Sibyl comme chatoyante toile de fond, dans laquelle seraient inclus (enchassés) une multitude de fragments narratifs mémoriels ou oniriques (les détails, les images qui reviennent dans la tête) en éclats de miroirs, parfois polis, parfois tranchants.

J'ai toujours eu un gros faible pour les films avec un film dans le film, et voilà donc une seconde raison pour moi de m'enticher de Sibyl (plus j'y pense, plus je me dis que le choix de ce prénom est tout sauf anodin). Le film du film s'appelle Never talk to strangers, semble être l'histoire d'une rencontre amoureuse entre un homme et une femme ("Boy meets girl" dirait Hitchcock) et semble aussi passionné/passionnel que celui qui est en train de se jouer "en vrai" entre les différents protagonistes (car le scénario, astucieux, va faire en sorte que Sibyl se retrouve parachutée en plein tournage (qui a lieu, tiens tiens, sur l'ile-volcan de Stromboli, qui abrita déjà par le passé de somptueuses (et sulfureuses) passions cinématographiques) et va devoir endosser plusieurs rôles consécutifs.

Le film est conçu comme un triptyque (avant le film / le film / après le film) où l'épilogue ("dix mois plus tard") pourrait sembler a priori un poil casse-gueule mais permet à Justine Triet de prouver quelle réalisatrice intelligente et douée elle est.

Virginie Efira est... somptueuse, et irradie solairement le film. Elle a dit, sur allocinoche qu'elle était prête à tout jouer pour Justine Triet, et elle le montre. Et c'est bluffant. Vraiment (j'avoue avoir espéré un instant pour elle un prix d'interprétation à Cannes 2019, que nenni, mais bon, il y a encore les César, n'est-ce pas?). Encore un sacré beau portrait de femme, en tout cas. Dont on ne ressort pas forcément indemne (attention, des fois ça coupe...)

odeur de jasmin de pisse et de brise de soir d'été

104

DOULEUR ET GLOIRE

de Pedro Almodovar

Séance en VO dans la petite salle 1 du bôô cinéma, et du coup "soirée entre copines"... Aiguillonné par une bande-annonce en VF dans ce même bôô cinéma, parfaitement épouvantable, (aussi mal doublée que ces poussiéreuses séries télé au kilomètre diffusées l'après-midi et que personne ne regarde) et par le titre aussi, qui, dans le même ordre d'idée, faisait soudain résonner pour moi le générique de Chateauvallon ("Puissance et glooooooooire..." ah Herbert Léonard...), j'avais donc décidément envie de rendre justice au film, de savoir comment sonnait le vrai.

Almodovar, je le suis et je l'aime depuis... pfouh! Femmes au bord la crise de nerfs (1989) ou, mieux (encore plus vieux, mais vu plus tard) Matador, en 1986 (où le jeune Antonio Banderas allongé en slip sur un lit sinuait en murmurant Folla me...). C'est dire si nous sommes un vieux couple cinématographique... On se retrouve régulièrement. Mais voir un film d'Almodovar en VF serait au-dessus de mes forces. Serait pour moi un acte injustifiable, un sommet d'ineptie et de mauvais goût. Une hérésie! Et comme d'autre part, les lointains échos cannois, portés par le sirocco et le chant des sirènes des médias, étaient plutôt louangeurs... Vamos, donc! On s'y est donc retrouvé, avec Catherine et Manue.

Premier constat : Antonio Banderas vieillit excellemment (divinement). Comme un grand cru il se bonifie en prenant de l'âge, et semblerait là au summum de sa maturité virile - même si j'avoue l'avoir un peu délaissé lors de sa carrière américaine et ne plus l'avoir vu à l'écran depuis un bail- (Almodovar ne se choisit quand même pas n'importe qui comme alter ego, hein, de même qu'il ne choisit pas n'importe qui pour jouer sa maman de quand il est petit, hein, rien de moins que la splendide Penélope Cruz, elle aussi au mieux de sa forme...) Le début dans la piscine est magnifique : Banderas/Almodovar entre deux eaux...

C'est l'histoire d'un réalisateur espagnol gay, arrivé à un point de sa carrière où il ne tourne plus et ne peut plus envisager de ne plus tourner, qui va alors rencontrer (retrouver) son passé sous les traits d'un acteur avec qui il avait tourné un film, Sabor, (qu'on va reprendre à la Cinémathèque en copie neuve), acteur avec qui il s'était brouillé après ledit film. Il va retrouver le comédien en question, vingt ans après, celui à qui il reprochait de trop se droguer (le caballo, en español, c'est l'héroïne) et ces retrouvailles vont, irniquement, se révéler l'occasion pour le réalisateur de mettre le pied à l'étrier (du caballo, justement) et se mettre à consommer muchas drogas. (Aïe). Et partir à la dérive. (J'ai touché le fond de la piscine..., chantait Adjani il y a longtemps).

Le film procède, joliment (mais c'est une habitude chez ce cher Pedro) par sauts dans le temps, allers-retours plutôt, depuis l'enfance du réalisateur jusqu'à l'ici et maintenant. Souvenirs souvenirs. C'est, comme toujours chez Almo, un film d'amour, un film qui parle d'amour, amour des hommes bien sûr (on en verra au moins trois spécimens), amour filial (deux versions du personnages de la mère), amour tout court.

La construction en est donc plutôt complexe, mais, si le temps dérive, va et vient, flue et reflue, le spectateur n'est jamais perdu dans la chronologie. D'autant qu'on retrouve, ça et là, des éléments glanés, aussi ça et là dans la filmographie almodovarienne (les lavandières, l'école des curés, la mère et son fils, les retrouvailles) placés comme autant de tendres clins d'yeux. Almodovar se regarde en train de se regarder, et c'est extrêmement attendrissant (et puis j'adore tous ces machos qui n'arrêtent pas de se donner affectueusement du maricon (pédé) quand ils s'étreignent).

Et le plaisir d'entendre parler en espagnol en rajoute encore au plaisir tout court (enfin, pas si court que ça en fin de compte hihihi).

C'est toujours pareil entre nous (Almodovar et moi) : je vais voir chacun de ses films, j'y prends énormément de plaisir, mais, bizarrement, je ne suis jamais vraiment touché. Et Douleur et gloire m'a procuré exactement les mêmes sensations : Énormément de plaisir de spectateur (pour des raisons variées et diverses, et, vous, me connaissez, -on ne se refait pas-, notamment, vers la fin, une splendide QV -il est vraiment trop mimi cet albañil!-), une sensation bienfaisante qui perdure à la sortie de la salle mais va ensuite s'estomper et finir pfuit! par s'évanouir. Oui, j'adore mais il ne m'en reste rien (et je serais bien incapable d'expliquer pourquoi).

Tiens, c'est beau comme la brume sur les prés au petit matin.

ps : (juste après la cérémonie de clôture de Cannes 2019) Almodovar n'a pas été primé, mais Banderas si!

ablutions

103

LE JEUNE AHMED

de Luc et Jean-Pierre Dardenne

Radical.

Quel autre qualificatif siérait mieux à ce film, qui nous dresse le portrait d'un personnage (le jeune Ahmed du titre, d'ailleurs chapeau pour la typographie, justement, qui pose sur deux lignes "le jeune" (8 caractères, avec le blanc) et "Ahmed" (5 caractères seulement), obligeant du coup le prénom à s'étirer / s'agrandir pour, justement se justifier (être à la bonne taille) par rapport à la ligne du dessus -ne me dites pas que tout ça a été fait au hasard-) , d'un personnage, donc, en train de se radicaliser, qui va faire une connerie, puis une autre...

C'est drôle que "les hasards de la programmation" aient fait diffuer ce film juste après M de Yolande Zaubermann. S'il était besoin de démontrer les méfaits (les dangers) de la religion (en général) et des textes dits "sacrés" en particulier (la Torah là-bas et le Coran ici...) en voici deux exemples parfaits.

Ahmed a changé depuis quelques temps, cornaqué par un iman, justement, radical, sous des dehors bonhommes de bon épicier arabe du coin, et l'endoctrinement semble porter ses fruits. le jeune homme s'enferme dans sa doctrine, sa prière, ses ablutions, son mépris des femmes, son obsession de la pureté (de l'impureté), du péché, du paradis, des apostats, etc.

Les frérots D. filment ce jeune Ahmed comme un Rosetton : de très près, et c'est vrai qu'il peut évoquer le personnage féminin qui jadis révéla Emilie Dequenne : il est jeune, fermé (opaque), focalisé sur une seule chose (pour Rosetta c'était trouver un job, pour Ahmed ça serait plutôt réussir ce qu'il a décidé d'accomplir, d'éliminer les apostats, pour faire plaisir à Allah) avec une impressionnante (terrifiante) obstination, qui vire à l'idée fixe, à l'obsession.

Ahmed a 13 ans, un visage d'enfant, avec ses joues de chérubin, ses cheveux frisés, ses lunettes rondes, mais c'est comme si quelqu'un d'autre vivait à l'intérieur de lui, sous cette apparence enfantine, et cette possession est insupportable (comme l'est celle de tous les "fous de dieu" - C'est lui, mais en même temps ce n'est pas lui comment un gamin de cet âge peut-il en arriver là ?-) qui le poussera au-delà de ses limites (la dernière séquence l'est vraiment, terrifiante, par la matérialisation de cette rage qui l'habite, comme une addiction, de ce jusqu'auboutisme, de cette pulsion qui ne l'auront pas quitté de tout le film, à tel point qu'on pourrait presque se demander si les derniers mots qu'il prononce sont sincères, tellement on (ne) l'aura vu (que) mentir et tromper son monde pendant tout le film. Et c'est peut-être un peu ça le problème de ce personnage, et du film, c'est qu'en fin de compte il n'évolue pas, ne bouge pas d'un pouce, quoiqu'il puisse (faire semblant de) dire ou faire, et cette attitude est (de plus en plus) dérangeante pour le spectateur, par l'impossibilité d'empathie et d'identification qu'elle génère-).

A tel point qu'à la fin je me suis surpris -horreur- à penser "C'est bien fait pour lui". Et j'en ai presqu'eu honte.

Le journaliste de la Voix du Nord résume assez bien mon opinion : "Les Dardenne, fidèles à leur style brut, épuré, tendu, se placent avant tout à la hauteur d’un gosse immature et perdu qui devrait plutôt être travaillé par ses hormones que par ses ablutions." (via allocinoche)

tanta agua

102

LOS SILENCIOS

de Beatriz Seigner

Nous l'avions programmé très en avant-première dans notre dernière Semaine Latino, à condition, avait dit la distributrice, que nous le reprenions par la suite dans le bôô cinéma. Et ce fut chose faite, cette semaine (en même temps, o coïncidences de la programmation, que El Reino, autre film en langue españole, mais c'est à peu près le seul point commun entre los dos).

Je l'avais donc vu à ce moment-là, mais j'y avais aussi un peu dormichouné, ce qui fait qu'il me manquait quelques clés pour en saisir toute la subtilité, et je tenais donc à le revoir, car même en l'état, avec les trou(ée)s de sommeil, il me semblait déjà être un des plus intéressants de cette Semana Latina 8.

Et j'y suis donc retourné cet aprèm', au lieu d'aller marcher avec les copines...

Et j'ai trouvé ça encore plus magnifique (vu dans son intégralité). Los Silencios est un film fantastique dont on ne s'aperçoit qu'à la toute fin (ou presque) qu'il s'agit d'un film fantastique. Une femme arrive sur La isla de la Fantasia (en bateau de nuit) avec ses enfants, pour fuir la guerre, elle y est accueillie par sa tante, (qui lui confie un cabanon pour s'y installer), et va faire ce qu'elle peut pour y faire son trou (se loger, trouver un travail, donner à manger à ses enfants).

Sous des dehors très terre-à-terre (démarches administratives, avocats, statut de réfugiés, bonnes soeurs, négociations, maire, boulots de merde, misère au quotidien) Los Silencios est un film qu'on pourrait qualifier plutôt d'eau-à-eau (et la réalisatrice la filme magnifiquement, cette eau, sous tous ces états, et à de nombreuses reprises), un film qui ne raconte pas tout à fait ce qu'on pense être en train de voir.

Un film à revoir, donc, une fois qu'on en connaît la clé (on a quand même eu plusieurs fois la puce à l'oreille, et on s'est questionné) pour réaliser à quel point c'est bien construit et ça tient bien la route (enfin plutôt la mer dans le cas présent).

La scène finale est absolument magnifique (et pourtant, encore une fois, très simple, dans sa façon de signifier -de justifier- le fin mot de cette histoire (qui se finit d'ailleurs plutôt paisiblement, là même où on l'a vu commencer, oui, une fin apaisée et digne, où la boucle de la narration est simplement nouée) qui m'a vraiment vraiment beaucoup impressionné.

Un beau film, qui me restera de 2019 c'est certain.

bnei brak

101

M

de Yolande Zauberman

Un film coup-de-poing. Que la réalisatrice nomme elle-même, tout à la fin, via une citation de Franz Kafka, son film-couteau. Le genre de film qui vous laisse, lorsque les lumières de la salle se rallument (bon, c'est vrai, dans le bôô cinéma elles se rallument tôt et c'est rien de le dire...) sonné, immobile, comme planté sur le rivage tandis que la mer du film se retire. On reprend pied, on respire. On s'essuie un peu les yeux aussi. Je dois être trop sensible, je suis incapable de reprendre instantanément ma vie d'ailleurs, celle du hors-cinéma.

Nous voici à Tel Aviv, ou presque, la nuit, sur la plage, et un homme chante. Cet homme c'est le M du titre, il s'appelle Menahem, et après avoir chanté, (une chanson qui parle de rabbin et de petits enfants qui chantent ensemble l'alphabet) il explique, à la réalisatrice qui le filme, qu'il a aussi été un porno kid, qu'il a été violé quand il était enfant, par des adultes (dont son rabbin) de la communauté ultra-orthodoxe à laquelle il appartient (appartenait).

Menahem Lang, vous l'avez entendu chanter dans le Kedma d'Amos Gitaï. il chante aussi -superbement- dans le film, à plusieurs reprises, et c'est très touchant (surtout quand il explique pourquoi il met le plus de douleur possible dans son chant). Il revient à Bnei Brak (la ville de son enfance), vingt ans après en être parti (après avoir été chassé de la maison par son père à qui il venait d'apprendre qu'il avait été violé et lui avait répondu qu'il était impur et ne pouvait donc plus rester là). Il veut "régler les choses" (avec son -ses- violeur(s) d'abord, puis avec sa famille). Il revient. M c'est un garçon à la tête ronde, au crâne rasé, sans chapeau, sans barbe, sans papillotes, bref sans rien de la panoplie du juif ultra-orthodoxe telle qu'elle est portée par l'ensemble des homme qui vivent là. Et la réalisatrice le suit, de près, de très près.

Et la nuit, les nuits, il va rencontrer d'autres hommes, souvent dans un cimetière (là où l'un des rabbins avait l'habitude de violer les garçons, sur une pierre tombale) et leur parler, et va susciter la parole de ces autres hommes, qui ont tous vécu la même chose que lui, et cette incroyable libération de la parole va prendre de plus en plus de place dans le récit, qui nous révèle une non moins incroyable généralisation de cet état de fait (le viol) et, surtout, du silence total et complice qui entoure l'événement, alors que tout le monde sait.

C'est... terrifiant. Et en même temps, salutaire. On se demande comment Yolande Z. a pu réussir à filmer toutes ces paroles (dans des lieux où les femmes n'ont pas droit de cité, n'existent pas) comme si, une fois derrière sa caméra, elle était devenue invisible. Ces paroles d'hommes qui reviennent sans cesse autour du même sujet : le viol dont ils ont tous été victimes, et que certains ont fait subir à leur tour à d'autres. L'homme en question explique d'ailleurs pourquoi.

Mais il est dans le film aussi beaucoup question du sexe, et des rapports sexuels, une terra incognita pour ces jeunes hommes dont la seule "ouverture" sur cet univers est la Torah, et ce qu'elle dit "plus ou moins" sur ce thème (une séquence plutôt drôle en compagnie d'un jeûot qui va se marier dans deux jours et est toujours persuadé que les femmes n'ont pas de sexe...).M dénonce cette hypocrisie érigée en règle de fonctionnement.

Le film se termine sur un apaisement, une réconciliation, pour Menahem, et la réalisatrice vient in fine poser ses mots sur les dernières images, comme si elle accompagnait doucement le spectateur, sonné, pendant que les lumières se rallument...

Un film fort, nécessaire, incontestable.

chardonnay

100

THE DEAD DON'T DIE

de Jim Jarmusch

Le plaisir intact et à chaque fois retrouvé de découvrir un nouveau film de JJ. Bon là ça n'était pas gagné d'avance : je suis moyennement adepte des films de zombies, mais j'aime tellement Jimchounet que je n'ai pas hésité longtemps (j'ai tenu bon pour l'avant-première dans le bôô cinéma, à laquelle j'ai préféré LES CREVETTES PAILLETEES avec Isa) mais le jour de la sortie officielle j'étais au Victor hugo dès la première séance pour voir de quoi il retournait...

Et pour ce qui est de retourner, ça retourne... (hihihi)

Les morts-vivants c'est un genre archi-connu et archi-exploité (pour ma part je me suis arrêté à peu près à LA NUIT DES MORTS-VIVANTS, de Georges Romero (cité dans le film) qui m'avait bien plus retourné que, par exemple, L'EXORCISTE vu la même semaine et qui, allez savoir pourquoi, ne m'avait pas fait plus d'effet que ça...) on sait comment ils sortent de leurs tombes dans les cimetières, ou se rassoient sur leurs lits à la morgue, on sait à quoi ils ressemblent, on sait comment ils marchent, on sait ce qu'ils aiment manger (de la chair humaine en général et ici en particulier, certains plus raffinés dans d'autres films ou séries ayant eu plutôt un faible pour la cervelle -humaine, bien entendu-) et Jim Jarmusch respecte assez scrupuleusement le cahier des charges, introduisant simplement une seule -mais plaisante- nouveauté (que je vous laisse le soin de découvrir par vous-mêmes) sur le comportement desdits undeads.

Pour répondre à tes interrogations, Marie, je dirai que le film est affreusement drôle (et c'est très juste). Et, bon, c'est vrai, il y a bien un ou deux moments où il faudra te cacher un peu les yeux (et encore). Le souci, avec les undead (pour parler comme les personnages du film), c'est que c'est exponentiel : puisque chaque humain boulotté par un mort-vivant devient à son tour un mort-vivant, et ainsi de suite. Au début du film, tout le monde est normal (pas mort, je veux dire), à la fin c'est un peu moins évident (vous vous rendrez aussi compte par vous-même, hein).

Au début on fait la connaissance des policiers de Centerville : le vieux briscard (Bill Murray), le petit jeune (Adam driver) et la petite jeune qui va avec (Chloé Sevigny), qui vont nous présenter tranquillou l'essentiel des personnages du film : un vieux fou qui vit dans les bois (Tom Waits), un fermier beauf et bas de plafond (Steve Buscemi), une dame des pompes funèbres très killbillesque (Tilda Swinton), etc. jusqu'à ce que se réveillent les deux premiers zombiechounets : ce bon vieil Iggy et sa copine Sara Driver (la copine à JJ). Tout ça nous est introduit de façon assez nonchalante et cool, bien que la situation ne le soit pas vraiment : il serait question de la fin du monde, pas moins. Dans un contexte (réaliste) de catatstrophe écologique (là il n'invente rien...)

Les amateurs de gore seront peut-être déçus (et les amateurs de jarmuscheries peut-être aussi ?), en tout cas moi ça m'a ravi. Et c'est rigolo, en plus, de trouver, vers la fin, un point commun " scénaristique" entre le cinéma de Jarmusch et celui de Bertrand Blier (je vous laisse aussi le soin de le découvrir...). J'aime les personnages, j'aime ce qu'ils disent, j'aime la façon dont ils le disent, j'aime les clins d'oeil et les références, j'aime la façon d'exterminer les morts-vivants, bref j'aime vraiment beaucoup de choses là-dedans.

C'est vrai que la distribution est somptueuse (même si certain(e)s ne font que passer ou quasi) mais elle en dit long sur la cote d'amour et de fidélité des acteurs et les actrices pour "Jimmy" (et réciproquement)... Et ça vaut le coup pour le spectateur habitué à Jarmusch de sortir un peu de sa zone de confort (comme un zombie, justement, sortirait de sa tombe hihihi) et de venir voir de quoi il retourne...

Something weird is going on...

l'affiche

qui m'en a rappelé une autre, d'un film vu en 1974...

"jacqueline a dû le pousser à bout avec ses questions de fouinasse..."

099

LES CREVETTES PAILLETÉES

de Cédric Le Gallo et Maxime Govare

Une troupe de mecs en maillot qui s'ébattent dans l'eau et palabrent dans les vestiaires, qui préparent une compétition internationale et partagent un bus pour s'y rendre, tout ça "d'après une histoire vraie"... Le Grand bain 2 ? Difficile de ne pas y penser au départ. Sauf qu'ici le réalisateur (enfin, ils sont deux) n'a pas casté une brochette d'acteurs "bankables" pour incarner ces héros de la lose glamour, mais des beaucoup moins connus. Sauf deux (en ce qui me concerne) Alban Lenoir (un petit barbu sec, plaisant, découvert dans Kaamelot puis dans Hero Corp) et Michael Abiteboul (un grand rouquin barbu dont j'ai déjà parlé à plusieurs reprises parce que je l'aime bien bien et je le répète, là, là, là, et encore là), et deux autres : un petit barbu rablé dont je connaissais le visage mais pas le nom (Romain Lancry) et un pas barbu du tout mais dont le visage me disait quelque chose aussi (Roland Menou), mais dont je ne sais pas où je les ai vus, bref des "deuxièmes couteaux", mais qui donnent du coup un relief plus singulier à leurs personnages et re-du coup aux possibilités d'identification (être gay c'est vous c'est moi ça pourrait être tout le monde -enfin surtout moi dans ce cas précis-) que ça implique (que ça permet).

Les crevettes pailletées, donc, c'est une équipe de water-polo dont les joueurs sont gays (l'équipe existe en vrai, un des réalisateurs d'ailleurs en fait partie, et il explique d'ailleurs dans un entretien que les maillots qu'on voit dans le film sont les vrais maillots de la vraie équipe, et qu'ils ont d'ailleurs été dessinés par un autre membre (!) de l'équipe, un qu'on peut voir en ce moment à la télévision (Zabetta accroche-toi) : Cyril, ex-Rouge, dans Koh Lanta, si si...), équipe qui va participer aux Gay Games en Croatie, coachée par un autre sportif qui ne l'a pas souhaité, mis là en punition par sa fédération (il est nageur de compet') pour avoir tenu des propos homophobes.

Le petit problème (pour moi) est que ce personnage n'est pas très attachant (ni très intéressant) par le comportement égoïstement mesquin qu'il aura pendant une grande partie du film (heureusement, vous vous en doutez bien qu'il se rachète à la fin) et ses atermoiements successifs -et autres tergiversations.- (les faire gagner / les faire perdre / non, les faire gagner / non, les faire perdre, etc.) justifiés par le scénario. Face à lui, heureusement, la joyeuse bande de crevettes à l'humour très gay, et très vachard (celui que je préfère) et à -en dépit des préoccupations de chacun et des antagonismes- l'incontestable esprit d'équipe. De troupe. Avec cette spécificité, (dont je ne sais pas si elle m'enthousiasme ou si elle m'agace), que , à part un personnage "excessif" de trans / drag queen (à côté de laquelle Priscilla folle du désert pourrait poser sans problème) tous ces mecs sont "normaux" en apparence, et ne font pas plus "pédé" que vous et moi - re-surtout moi dans le cas présent hihihi- (et sont d'ailleurs tous interprétés par des acteurs a priori hétéro-normés). A part une grande scène de nuit excessive disco-techno-paillettes-substances illicites-danseurs bodybuildés- qui pourrait évoquer un genre de quintessence gay, tout ça est assez sage, et le film est plutôt -paradoxalement- prude (on voit pas mal de fessiers virils mais à peu près une seule zigounette, et en plus vue de loin).

Un peu le cul (hu hu) entre deux chaises : un poil trop trop hétéro pour les pédés, et un faux-cil trop pédé pour les hétéros, quoi. On n'est ni dans La cage aux folles ni dans Cruising ou Le droit du plus fort. Ni une pochade ni une attaque ni une dramatisation, non, juste un entre-deux douillet, sympathique, rassurant.

C'est, finalement, tout ce qu'on lui demande... J'avoue y avoir pris un grand plaisir, avoir souri et ri aux dialogues souvent mouillés d'aciiiiideuh (comme chantait Aznavourchounet dans le -pour moi- horripilant Comme ils disent), avoir apprécié la musique du film (excellente idée par exemple que cette reprise d'un tube que j'aime honteusement en cachette depuis longtemps -Isa elle-aussi, elle me l'a avoué- le poitrinesque Boys boys boys de Sabrina, et re-bonne idée que d'avoir pris la chanson Kid de Eddy de Pretto pour le générique final) en me faisant, en même temps, ma petite auto-analyse ("Mais, être gay, c'est quoi ? Est-ce que j'ai été vraiment gay d'abord ? Est-ce que j'ai vraiment vécu comme un gay?") sans vraiment réussir à y trouver de réponse adéquate d'ailleurs.

Les crevettes pailletées est un film gentil, mieux, un film bon, en tant que plaidoyer-doudou en faveur de la différence et contre l'homophobie (dans le sport et dans la vie en général), un récit parfois un peu trop démonstratif dont je comprend néanmoins que quelques pontes militants LGBT purs et durs aient pu se formaliser pour cause, disons, de "mollesse idéologique" ou un autre truc du même genre (hihihi). Le film se revendique -et s'assume- en tant que comédie, et il faut reconnaître que, dans ce cadre-là il est diablement efficace. Comédie, mais aussi buddy movie ou feel good movie (avec une scène finale sur le fil du rasoir, courageusement, comme la petite chèvre de Monsieur Seguin) mais qui, je le répète, aurait sans doute encore gagné en choisissant un personnage central plus "fort" (plus intéressant).

Comment dire ? En tant que spectateur lambda je suis ravi, et en tant que pédé je le suis un peu moins (c'est difficile à dire pourquoi, pourtant je ne suis ni folle tonitruante ni militant purédur, je suis juste un pédé lambda -lambda plus plus même : vieux gros et moche, et provincial- et à ce titre je ne suis pas sûr de m'y être reconnu, mais peut-être n'était-ce pas là le propos du film ?) Disons que le film est trop pas assez ceci (ou pas assez trop cela) et

"Boys, boys, boys

I'm looking for the good time

Boys, boys, boys

I'm ready for your love..."

plongeons joyeusement, ébrouons-nous, roulons-nous des pelles, tirons au but victorieusement, baissons le maillot des adversaires en douce sous l'eau, gagnons (ou pas), faisons la teuf pour fêter ça, et ne boudons (surtout pas) pas notre plaisir! C'est vrai que les gays ont le beau rôle, et c'est tant mieux, qu'ils sont plus drôles, plus attentionnés, plus acerbes, plus compatissants, plus tolérants, plus zinzins plus plus... vive eux, vive nous, et vive moi aussi du coup... Yessss! Bon n'en jetez plus, quoi.

mouche tsé-tsé

098

LA FLOR PARTIE 2

de Mariano Llinás

Et nous voilà repartis pour un tour de manège argentin avec nos quatre copines pour l'Episode 3 (qui sera le plus -phénoménalement- long des six annoncés) celui dit "des espionnes". Il semblerait qu'il dure toute la partie 2 et encore une certaine partie de la partie 3. Et vu l'état de jubilation dans lequel on se trouve à la sortie de celui-ci, avec les copines, sur le "CONTINUARA" qui apparaît en fin de projection et nous enjoint de patienter, on se dit qu'on aurait vraiment été très heureux de pouvoir continuer illico la semaine prochaine... (mais non il faudra attendre le mercredi 29 mai pour la partie 3 et le 5 juin pour la partie 4! Rendez-vous compte! Tout ça pour le bonheur de quelques-un(e)s qui, non content(e)s d'aller à Cââânnes 2019, ne voulaient pas non plus manquer la suite et la fin de La Flor...)

Bon! On prendra notre mal en patience (bien obligé(es), hein!).

On a eu la série B (épisode 1), on a eu le mélo/comédie musicale (épisode 2), et voilà le film d'espionnage... Mais alors, espionnage format XXL. Et protéiforme. Si on peut parler de récit à tiroirs, il y a vraiment ici beaucoup de tiroirs, de tailles variables, certains même qui communiquent entre eux, et d'autres qui contiennent un autre tiroir, qui contient un autre tiroir, etc.). On suit (on essaie de suivre) une narration compliquée à propos d'un groupe d'espionnes qui ont enlevé un otage et sont poursuivies par un autre groupe d'espionnes qui veulent les zigouiller, mais le récit est fragmenté temporellement (faisant des allers et retours) et spatialement aussi (on voyage voyage) et on voit même intervenir, au milieu du récit, le réalisateur qui s'adresse au spectateur comme il l'avait fait au début de la première partie, et fait un peu le point avec nous. Il y a plusieurs sous-parties dans cet épisode, et même des sous-sous parties (mais tout cela est numéroté, ne vous inquiétez pas) on va découvrir l'itinéraire de Theresa et de La petite (et donc on sait donc déjà que les deux autres auront chacune droit aussi à "leur" histoire dans la Partie 3).

Comme disait Marie à la sortie "Je comprends qu'on ne trouve de résumé nulle part...". Oui, parce que c'est tout simplement in-résumable. C'est un film qui se vit sensoriellement, beaucoup plus qu'intellectuellement. Et qu'est-ce que ça fait du bien. Encore une fois on est immergé dans un univers de convention (le "film d'espionnage"), avec ses codes et ses passages obligés (grosso-modo tout le monde trahit tout le monde et tout le monde veut tuer tout le monde, ou Qui tue qui ? et Qui trahit qui ?). La musique est supra-expressive, les espionnes sont -bizarrement- doublées en français, les voix-off qui commentent l'action sont magnifiques, les précisions spatio-temporelles au début des parties en rajoutent encore à la confusion, (ça s'en va et ça revient... temporels) mais on adore, on se délecte, on s'immerge on s'ébroue avec volupté avec délices dans cette fiction fictionnante filmée souvent au plus près des visages, avec (tiens, encore une fois !) un travail esthétique (et cinématographique) sur la profondeur de champ et donc (yop la boum!) le flou! avec la distance que cela introduit, le décalage (encore et toujours j'adore je le redis). j'aime le puis... du flou.

Comme le disait le réalisateur dans l'extrait de l'interview cité dans le post précédent, le chocolat, rien que le chocolat du gâteau au chocolat. Rien que le plaisir, rien que le bonheur (et on a des petites étoiles qui clignotent dans les yeux lorsqu'on sort de la salle, c'est comme ça d'ailleurs qu'on reconnaît dans le hall les spectateurs de La Flor...)

Un champ de colza, une lanceuse de couteaux virtuose, un vieux minibus rouge, un otage qu'on trimballe, une muette, un homme qui rit, quatre filles avec des flingues, Bruxelles, Berlin, Londres, les Dalton, Margareth Thatcher, un aéroclub, des guerilleros, des rengaines à la radio, des rendez-vous sur un banc, une procédure téléphonique d'urgence, les plans d'une fusée contenant trop d'alliage, un rêve qui parle (et qui brûle)... vivement le mercredi 29 mai!!!

/image%2F0404298%2F20240410%2Fob_6d031e_capture-d-ecran-164.png)

/image%2F0404298%2F20240408%2Fob_7eb60c_https-storage-canalblog-com-42-96-64.jpg)