mécaniciens

LA PROMESSE

de Hubert Mingarelli

De retour à mon Intégrale Mingarelli après une parenthèse estivale, et, surtout, la non-lecture de Marcher sur la rivière, que je n'ai pas réussi à terminer, bien que je l'aie repris plusieurs fois (je crois bien que l'Afrique me désintéresse).

Et retour triomphal. Car cette Promesse est un grand Mingarelli.

Même pas 140 pages, mais des émotions de lecture aussi intenses que celles que m'ont procuré Réparer les vivants (dont il faudra que je parle ici) avec pourtant des moyens plus simples, un style moins flamboyant. La minutie de Mingarelli, son minimalisme pourrait-on dire.

Un homme en barque sur un lac. Avec une boîte dans sa poche. Il s'appelle Fedia, il se rappelle qu'il a été marin, et qu'il avait un ami prénommé Vassili, à l'école de mécaniciens qualifiés. Et tandis que la barque progresse au fil de l'eau, que la journée passe, Fedia se remémore l'histoire de son amitié avec Vassili...

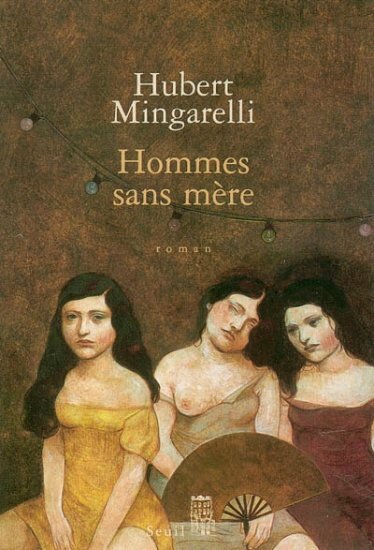

C'est très fort parce que c'est très simple. Aussi simple que ça. on est incontestablement dans un univers familier (pour les lecteurs de Mingarelli). Deux hommes (et quelques autres, satellitaires), deux marins à terre (Hommes sans mère) qui hésitent entre aller voir les Polonaises et rester assis entre eux sur la jetée. Un père et son fils, aussi, en filigrane (comme dans beaucoup de romans de l'auteur). Des conversations minimales. Un récit fracturé d'ellipses. Des émotions ressenties mais non dites, comme si à peine effleurées. Tout ce que j'aime chez Hubert Mingarelli.

Une pudeur virile, comme la surface de l'eau qui en laisse juste deviner la profondeur sous la coque du bateau, et empêche d'appréhender pleinement ces sentiments qui filent dans l'obscurité. L'amitié entre Fedia et Vassili est tellement intense qu'elle pourrait aussi bien s'appeler de l'amour, si elle l'osait, si elle osait en prendre conscience.

Cette amitié romanesque est si forte qu'elle fait venir les larmes aux yeux. on serait presque jaloux de ces deux-là (on c'est surtout moi) d'autant plus que ce sont des choses tellement simples qui la matérialisent : une maquette d'avion, des boîtes de conserve, des cigarettes, un tas de bois, des couvertures. Et même un joint, tiens, fumé à deux dans la nuit face à la mer. On rêve d'avoir un ami comme ça (on c'est encore moi), et le livre m'a fait revenir d'autres feux de bois dans la nuit et d'autres joints partagés (nostalgie).

Fedia rame, il se parle de temps en temps (toujours aussi simplement), et toute son histoire est résumée, finalement, dans les cendres contenues dans la petite boîte en carton qu'il garde dans sa poche, et qu'il a emportée en vue de ce jour précis. (de cette nuit, plutôt, et du reflet de la lune dans l'eau).

Et c'est -tout simplement- beau à pleurer (je me répète mais j'insiste).

/image%2F0404298%2F20240410%2Fob_6d031e_capture-d-ecran-164.png)

/image%2F0404298%2F20240408%2Fob_7eb60c_https-storage-canalblog-com-42-96-64.jpg)