(Dans l'ordre chronologique... il était temps!)

1 CEMETERY OF SPLENDOUR (PP) *****

... Que dire de plus ? un de mes films chéri-chéris de l'année

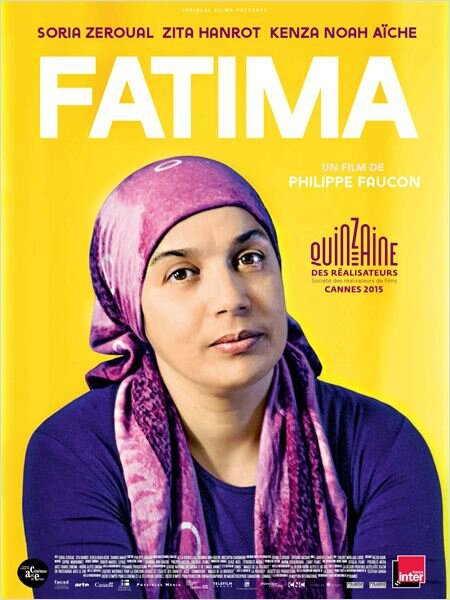

2 DEEPHAN ****

Un post est en cours de rédaction... Curieusement, je l'ai trouvé plutôt moins dur que les films précédents de Jacquounet Audiard, toujours aussi fasciné (béat d'admiration) par le caïds et les petites frappes...

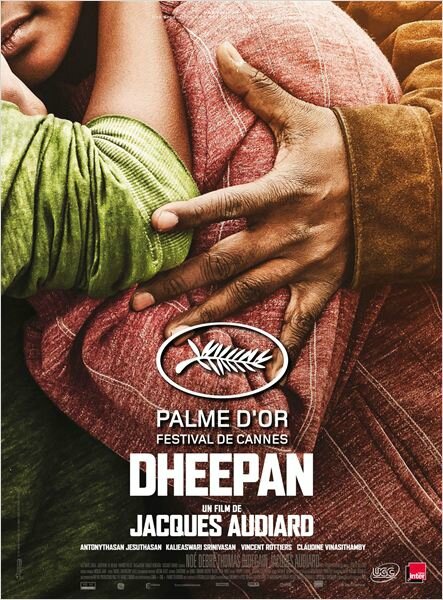

3 LES SECRETS DES AUTRES ****

de Patrick Wang

J'ai raté le premier film du monsieur (In the family, et celui-ci pourrait d'ailleurs s'intituler In the family 2) et du coup, j'y allais un peu au petit bonheur, juste au vu de la bande-annonce (qui n'en raconte juste pas assez trop). Petit bonheur, justement, et même bonheur tout court... Une famille "moyenne", le papa, la maman, le fiston (en surpoids) la soeurette (en révolte) et la demi-soeur (en cloque). Il y a encore un autre personnage, absent, dont on va découvrir la présence progressivement, et l'importance qu'il a, en creux, dans l'histoire de cette famille. Un filmage magnifique, utilisant les surimpressions, le flou, le ralenti pour passer d'une strate temporelle à l'autre. Des séquences belles à pleurer (et j'ai pleuré, d'ailleurs). Un grand bonheur de cinéma.

4 FRENCH CONNECTION ****

J'y suis allé parce que je ne l'avais jamais vu, à lépoque de sa sortie (je n'en avais pas du tout eu envie), qu'il ressort en copie neuve, et que dans la bande-annonce, Gene Hackman est vachement bandant. Le film n'est pas du tout un nième polar des seventies de came et de truands de plus, mais bien la description minutieuse d'une obsession (oui, on est bien chez Friedkin...). Hackman y est effectivement à couper le souffle. Au moins autant que "la" poursuite automobile/métro.

5 LES ROIS DU MONDE (PP) ***

L'affiche était prometteuse (y jouent trois homme que j'aime énormément : Lopez, Cantona et Gouix, d'autant plus qu'il y en a deux qui se roulent une pelle dans le film je ne vous dis pas lesquels), le film tourne autour d'une Céline Sallette solaire (qui, ô joie n'est ni zonarde ni shootée ni malheureuse, au moins au début...) Dommage que la situation se grippe assez vite, dans ce village de Casteljaloux. Les personnages font du sur-place (Lopez, notamment en fait des tonnes, je devrais plutôt dire des litres, Gouix et Cantona sont résumés à des clichés, quant à Romane Bohringer elle est scandaleusement sous-employée). Et Céline Sallette finit vraiment très malheureuse (et le spectateur aussi).

6 BOYS ****

Vu un matin au MK2 Beaubourg (ça ne passait d'ailleurs que le matin). Une belle histoire d'amour, de premier amour (l'affiche dit juste) entre deux jeunes gens, qui font partie de la même équipe (!) et s'entraînent pour une course de relais. J'adore ces histoires, les premiers émois adolescents, les tâtonnements, les hésitations, les "- Je ne suis pas gay..." "-Mais bien sûr que non...", et la jolie fin, qu'on espérait bien entendu depuis le début. Aussi jolie que les deux protagonistes. Délicieux.

7 UNE FAMILLE A LOUER ***

J'ai longuement hésité : Y aller ou pas ? J'étais à l'UGC juste à l'heure de la séance, et j'avais un trou de deux heures. Et puis il y avait Benoît Poelvoorde. Eh bien c'est plutôt une bonne surprise, dans ce créneau a priori sans surprise de "la comédie formatée"... je l'ai préféré au film précédent de Jean-Pierre Améris (Les émotifs anonymes, avec, déjà, Benoït Poelvoorde). Le couple-vedette fonctionne bien (lui en rajoutant dans l'engoncé et elle dans la surchauffe), et on voit même une Edith Scob très convaincante en mère désaimante. Les enfants me convainquent moins (on les dirait castés pour une pub l'ami-Ricoré-de-la-famille-recomposée), mais, encore une fois, tout finit bien, exactement comme on l'avait deviné depuis le début, (et François Morel est grand.)

8 LE BOUTON DE NACRE (PP) ****

J'avais raté Nostalgie de la lumière, et j'ai donc saisi ma chance avec celui-là. Bonne pioche. Un documentaire chilien fascinant, qui démarre en nous parlant de la place de l'eau dans l'univers et se clôt sur les horreurs commises pendant la dictature de Pinochet, en évoquant les derniers survivants des tribus indiennes qui peuplaient le pays avant l'arrivée des conquistadors. Un récit comme au fil de l'eau, qu'on suit en écoutant le voix du réalisateur. Emouvant, impressionnant, bouleversant.

9 VENTOS DE AGOSTO ****

Failli ne pas le voir (il ne passait qu'à une séance par jour au Luminor). J'ai bien fait d'insister. Encore un film brésilien passionnant (même s'il est très court et quasiment documentaire), construit autour d'un personnage de femme forte, et qui faisait parfaitement le joint avec le précédent, puisqu'il y est aussi beaucoup question d'eau (la mer, surtout). C'est très humide mais très chaud (avec une très jolie QV). Il y est aussi question des cimetières marins , et, accessoirement, d'un cadavre bien encombrant. J'ai vraiment beaucoup aimé ça.

10 LA NIÑA DE FUEGO ***

Comme pour Une famille à louer, j'ai hésité parce que j'avais deux heures de libres, que c'était pile-poil le début de la séance, mais, surtout que je l'avais déjà vu (et pas trop aimé). J'y avais effectivement beaucoup dormi, et j'ai donc mieux compris certaines choses, et accessoirement un peu tempéré la sévérité de mon jugement initial (c'était le troisième film de la journée, quand je l'ai vu pour la première fois). Je maintiens qu'il se prend vraiment trop au sérieux, mais tout ça est plutôt bien fichu...

11 LES MILLE ET UNE NUITS 2 LE DÉSOLÉ ****

J'ai vu le deuxième volume tout seul, et c'est celui que j'ai préféré dans la trilogie (même si je me suis un peu assoupi pour la première histoire, le reste est vraiment impeccable). J'adore l'histoire des Larmes de la juge, et celle du petit chien aussi...

12 LES MILLE ET UNE NUITS 3 L'ENCHANTÉ***

... Et j'ai enchaîné aussitôt sur le troisième, avec Céline et David, cette fois, et je dois dire que si j'ai beaucoup aimé la première histoire (celle de Shéhérazade), je me suis beaucoup ennuyé à la seconde (celle des pinsons), qui aurait pu sans problème durer une heure de moins; (et c'est dommage de terminer, justement là-dessus, il aurait pu juste intervertir les deux.) Ceci confirme que, si Miguel Gomes est un cinéaste talentueux, il ne fait pas partie de mes chéris-chéris préférés.

13 FEMMES AU BORD DE LA CRISE DE NERFS ***

... Et celui-là, pour fêter mon dernier jour, je l'ai revu avec grand plaisir, ça m'a rappelé ma jeunesse, les actrices sont grandioses, Banderas est tout jeune et tout mimi, les hommes sont des salopards et le gazpacho assaisonné aux somnifères. L'Almodovar que j'aime, celui des débuts, le chauffeur de taxi péroxydé, les doigts joyeusement dans la prise de la Movida...

Mo

Mo e

e

/image%2F0404298%2F20240410%2Fob_6d031e_capture-d-ecran-164.png)

/image%2F0404298%2F20240408%2Fob_7eb60c_https-storage-canalblog-com-42-96-64.jpg)