cric rouge

172

THE HOUSE THAT JACK BUILT

de Lars Von Trier

J'y suis finalement allé ce dimanche soir, après beaucoup d'hésitations... J'avais peur d'avoir peur, mais ce ne fut pas le cas. Ce fut autre chose. Des scènes insupportables par contre, le film n'en manqua pas. Qu'est-ce qu'une scène insupportable ? Ce n'est pas une scène gore, c'est pire que ça. C'est une scène malsaine, dégueulasse, inexcusable, injustifiable... je continuerai la liste des qualificatifs...) Lars von Trier sait très bien faire ça sans qu'on puisse précisément dire ce qui relève du goût de la provoc ou bien du sens du marketing.

Pour simplifier, ce film est à l'acte de tuer ce que Nymphomaniac était à celui de jouir. Dans sa structure, d'abord : Jack raconte son histoire à un auditeur qui la commente. L'histoire en question est divisée en chapitres (ici nommés "incidents"), chaque épisode étant "agrémenté" de considérations annexes à visée plus ou moins pédagogique. Joe était une baiseuse, Jack est un tueur.

Pour les quelques qui l'ignoreraient, Jack est un serial killer ("Mr Sophistication"), de femmes principalement. Mais on n'est ni dans Le Voyeur (que je n'aime pas trop) ni dans Henry portrait d'un serial killer (que j'aime encore moins), on est... ailleurs. On n'est pas non plus dans American Psycho, ni dans The killer inside me, autres tristes histoires d'aussi tristes tueurs que je n'ai pas voulu(s) voir, les histoires de tueurs à la chaîne n'étant pas, en prinicipe, ma tasse de thé... On est chez LVT. Et donc il nous accommode ça à sa sauce. Mi-visionnaire et mi-fouille-merde. Mi répugnante et mi-fascinante.

Techniquement, le film est impressionnant de maîtrise (si Jack fait de chacun de ses crimes une référence à l'Art, Larsounet fait la même chose, par la façon dont il les filme) et place le spectateur (moi dans le cas précis) dans une position plutôt inconfortable (j'ai d'ailleurs beaucoup gigoté pendant les deux heures et demie que dure le film), un peu comme le faisait Haneke dans le malsain -et c'est rien de le dire- Funny Games, que je n'ai jamais vu et que je me suis juré de ne jamais voir... J'étais à la fois exaspéré et sidéré.

On a parlé de morale et d'éthique, de politiquement incorrect et de dépasser les bornes, mais ça fait sacrément du bien de se dire que tout ça n'est que du cinéma. (Ouf!). Un personnage abject commet des actes qui le sont tout autant, mais la façon dont le réalisateur le traite (les traite, le personnage et ses actes) produit en même temps, ce double effet de sidération mais aussi de mise à distance.

Matt Dillon est au centre du dispositif (il en a fait du chemin le petit, depuis Rumble Fish), épaulé par Bruno Ganz (que pendant longtemps on ne fera qu'entendre -il en a fait du chemin lui aussi, depuis L'Ami Américain...- ô ma jeunesse enfuie!) et une série de femmes (les victimes) au sein (! je n'ai pas fait exprès, vous comprendrez si vous allez voir le film) desquelles Uma Thurman est créditée au générique (mais que je n'ai pas -techniquement- reconnue), traitées -c'est le propre du serail killer comme des objets (du bétail, et c'est là que le film fait le plus mal, est le plus nauséabond). Le prédateur et ses proies (ou, comme il est expliqué dans le film, le tigre et ses moutons). Et, pour aller jusqu'au bout, le réalisateur et ses spectateurs.

Il me semble (à chaud) que c'est un des films les plus cohérents de LVT (qui, -merci allocinoche- boucle la boucle et revient au thème de son premier film Element of crime (1984, ô ma jeunesse enfuie, re) qui m'avait - en son temps- pas mal bluffé aussi.)

Le film est très intelligemment construit, au début oui oui, il m'est même arrivé de ricanasser, puis de sourire, mais un peu moins, puis plus du tout. Les éléments sont de plus en plus barrés : le cric, le nettoyage, la chasse en famille, le nouveau petit porte-monnaie, la balle full metal jacket, sans oublier bien sur, l'épilogue, qui en serait le toit, l'aboutissement, le couronnement. Car le film se construit sous nos yeux comme cette maison dont parle le titre (et qui finira aussi par être construite, in extremis, sous nos yeux ébahis).

La fin (à partir de la chambre froide) est une folie furieuse, une bonne grosse omelette danoise, d'abord glacée puis brûlante, et je dois dire que j'ai trouvé ça tout aussi frappé que frappant.

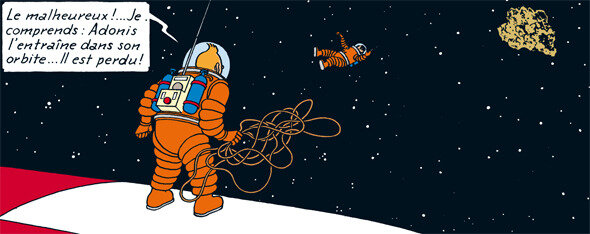

Oui, on est aux enfers, bon sang mais c'est bien sûr, et Bruno Ganz s'appelle Verge parce que Virgile, et le tableau de Delacroix minutieusement reconstitué est La barque de Dante, et la figuration infernale est celle de Gustave Doré, et le paradis c'est celui des faucheurs, venu de l'enfance du tueur et seulement vu par la fenêtre ("mais là nous n'y avons pas accès...") Accès, excès, facile de faire le saut (comme les coq-à-l'âne pédagogiques de LVT). Et de l'excès au too much. Et ainsi de suite, jusqu'à la chute finale -somme toute logique- ("c'est la chute finaaaale groupons-nous et de demaiiiiiiiin..."). Et c'est une autre chanson, guillerette, comme un pied-de-nez final, qui suit, Hit the road, Jack... qui fait comme un sas rigolard (désinvolte) et permet de revenir au réel et de quitter la salle dans un état à peu près normal.

A peu près normal, j'ai dit, oui.

(mais je pense que si j'avais été une femme je l'aurais forcément beaucoup plus mal pris, et je n'aurais pas pû m'empêcher d'écrire une lettre au réalisateur pour lui dire des choses désagréables...)

Mais bon, je le redis, ça n'est qu'un film...

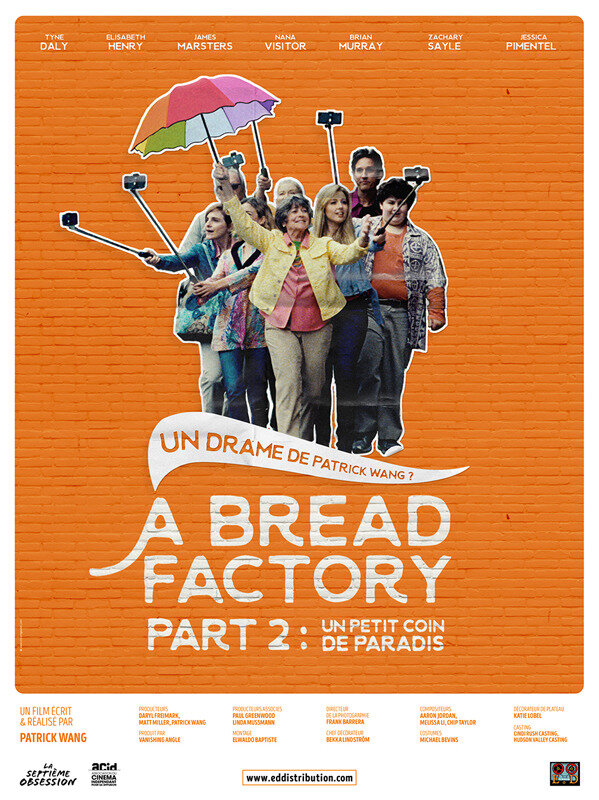

l'affiche

le tableau de Delacroix

... et sa reproduction

/image%2F0404298%2F20240410%2Fob_6d031e_capture-d-ecran-164.png)

/image%2F0404298%2F20240408%2Fob_7eb60c_https-storage-canalblog-com-42-96-64.jpg)