mirabelles belles belles

110

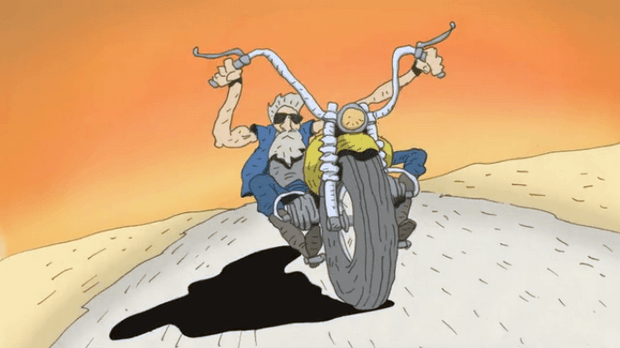

CESSEZ-LE-FEU

d'Emmanuel Courcol

J'y suis allé pour deux raisons (allez, trois...) :

1) il y était question de LSF (langue des signes)

2) Grégory Gadebois y joue un soldat qui rentre muet de la guerre de 14

3) Céline Sallette y joue une professeuse de LSF (là, signer "comme Martine")

Toutes les promesses ont été tenues. Le film s'ouvre par une scène de tranchée très violente et très forte. Mais le personnage principal, au générique, n'est pas "le soldat qui rentre muet de la Guerre de 14" (Grégory Gadebois), mais son frère (Romain Duris) qui a préféré s'expatrier en Afrique pour se laver des horreurs de la guerre. Nous suivons donc en alternance le premier en France et le second en Haute-Volta. L'un muet, entouré de femmes (sa mère, sa prof de langue des signes, puis, bientôt, une jeunette qui pourrait bien devenir sa fiancée), l'autre en aventurier broussard un peu folklorique entre Daktari et Crocodile Dundee (la partie africaine n'est pas celle qui m'aura le plus intéressé) mais qui parle aussi de la guerre et de la France, via un vieux fusil et un pendentif en forme de tour Eiffel.

Puis le frangin rentre en France. Retrouvailles, puis étonnement suivi d'incrédulité (à quoi bon apprendre la langue des signes, puisqu'il est persuadé que son frère va finir par reparler, que tout ça n'est que temporaire ?) Mais les choses suivent leur cours, tout le monde ou presque apprend, plus ou moins, à signer (le réalisateur a choisi un peu la facilité pour ne pas avoir à sous-titrer la LSF en tant que langue étrangère, puisque, chaque fois que les personnages signent, ils oralisent en même temps -sauf Marcel- et il faut reconnaître que Céline Sallette est plutôt convaincante en professeuse (ça m'a permis de réviser et même de découvrir des signes nouveaux)).

Le film, très soigneusement reconstitué, prend alors des airs -bien agréables- de Maupassant ou de Renoir, guinguettes, canotiers, fil de l'eau, herbe tendre, et le frangin bien entendu va tomber amoureux de la prof, mais les choses bien entendu sont plus compliquées que ça... et le film va soudain prendre un virage feuilletonnesque et mélodramatique, avec rebondissements tsing! et tsing encore! qui ne s'imposaient peut-être pas vraiment...

L'interprétation n'est pas en cause (Gadebois, est -comme à son habitude- phénoménal, Céline Sallette est parfaite en costumes d'époque (donc enfin sans veste de treillis ni kro à la main) et toujours aussi merveilleusement triste en demi-teinte, Julie-Marie Parmentier aurait mérité qu'on la vit davantage (cette actrice est, c'est bien dommage, sous-employée, rappelez-vous pourtant de sa force dans Les blessures assassines), et Romain Duris fait virilement le job.

Un film sans doute trop anecdotiquement patriote (tout autant que patriotement anecdotique ? juste pour le plaisir de l'inversion) dont les maladresses et les lourdeurs -voules ou non- de la dernière partie barbouillent un peu le plaisir qu'on avait pu y prendre au début.

/image%2F0404298%2F20240410%2Fob_6d031e_capture-d-ecran-164.png)

/image%2F0404298%2F20240408%2Fob_7eb60c_https-storage-canalblog-com-42-96-64.jpg)