congélateur

079

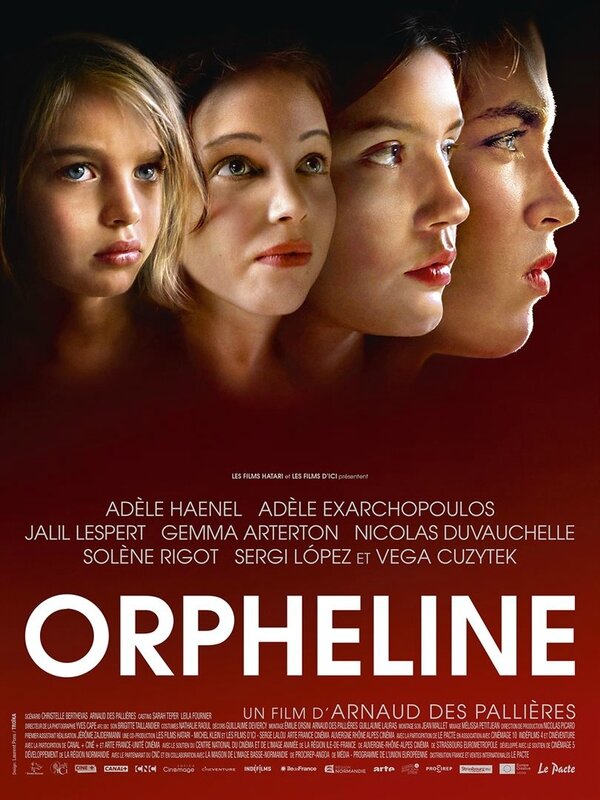

ORPHELINE

d'Arnaud des Pallières

Des films et de la façon dont on les reçoit... J'ai assisté à la première séance, mercredi 13h20, avec mon amie Dominique. Au générique de fin, elle s'est tournée vers moi et m'a dit "Je n'ai pas du tout aimé ce film...", alors que j'avais la langue levée pour lui dire que moi, je l'avais vraiment beaucoup aimé. a la sortie d'un film, j'ai du mal à me lancer dans une grande discussion / analyse, avec arguments et justifications et réfutations. j'aime rester encore un peu dans les limbes du film. je n'ai donc pas argumenté quand elle m'a dit "j'ai trouvé ça très glauque...", j'ai juste répondu "et moi j'adore la façon dont c'est réalisé..." Et fin de la discute.

Arnaud des Pallières ? finalement, je n'ai pas vu grand chose de lui, excepté Michael Kohlhaas, que j'avais aimé mais pas à la folie, mais surtout un moyen-métrage, Dysneyland mon vieux pays natal, qui m'avait, lui, fort impressionné (je m'étais évoqué David Lynch à son propos, c'est dire...).

Références. Des Pallières, ici, utilise le même procédé stylistique que François Ozon dans son (très aimé) 5x2. Une histoire racontée à rebours, centrée sur un même personnage féminin, en quatre "épisodes", sauf qu'ici ce même personnage est interprété par quatre actrices différentes (par ordre "décroissant", Adèle Haenel, Adèle Exarchopoulos, Solène Rigot et la fillette Vega Kuzytek). Le casting féminin, déjà chromé, étincelle encore plus, accompagné -réfléchi- qu'il est des mâles présences de Jalil Lespert, Sergi Lopez, Nicolas Duvauchelle et Karim Leklou qui leur prêtent main forte (pour certains d'entre eux, c'est vraiment très fort.)...

Le film est sans générique de début et sans coupure (couture ?) entre les différents segments. Et nécessite donc d'être très attentif lors des premières scènes, afin de ne perdre aucune information sur ces deux femmes qu'on suit en parallèle. Celui qui se lèvera au début du générique de fin (et c'est souvent le cas dans le bôô cinéma) ne verra pas le titre du film (et c'est logique, puisque le film avance à rebrousse-poil, que le tout début se retrouve à la toute fin).

Oui, j'aime vraiment beaucoup comme c'est fait, et l'attention active qu'il nous impose.

Remercions le réalisateur de ne pas nous prendre pour des cons, de ne pas nous prémâcher l'intrigue, de ne pas nous dispenser de la violence quand elle est "justifiée" dans son récit (de la façon dont un texte peut l'être, même si certains critiques ont pu y voir une certaine complaisance), mais d'avoir aussi l'intelligence de nous la mettre en off à un moment précis, important, primordial, puisque c'est de là que découle tout le reste du film). Et de montrer comment s'enracinent un comportement, une façon d'être, d'accepter les évènements (ou pas).

Et redire enfin le plaisir qu'on a à voir jouer ces quatre actrices (de la plus "vieille" à la plus jeunette), auxquelles il ne faut pas oublier de rajouter la piquante Gemma Arterton -qu'on vit il n'y a pas si longtemps amatrice de la baguette du boulanger Lucchini, oui oui...- Dire aussi que les personnages masculins qui leur font face n'ont pas forcément le beau rôle (tiens! je viens de voir aborder de magistrale façon dans le Neruda de Pablo Larrain, la notion, justement, de "personnage secondaire"... fermons la parenthèse) et représentent finalement un éventail assez... réaliste des divers comportements masculins (le père, l'amant, le mari, le compagnon, le client, l'ami) sans toutefois les cliver strictement (c'est là qu'il est très fort, le réalisateur).

Oui, elle peut paraître glauque la vie de cette femme (quand on apprend que le scénario est inspirée de la vraie vie de la co-scénariste du réalisateur, ça n'en devient que plus impressionnant), mais la mise en scène d'Arnaud Des Pallières réussit, en nous mettant presque tout le temps le nez dessus, à justement à nous en tenir à la bonne distance (oui, il est très fort).

Je reste persuadé que, racontée linéairement, dans le "bon" sens, l'histoire aurait perdu beaucoup de sa force.

De la très belle ouvrage (revenons donc ici au féminin et restons-y).

Top 10 ?

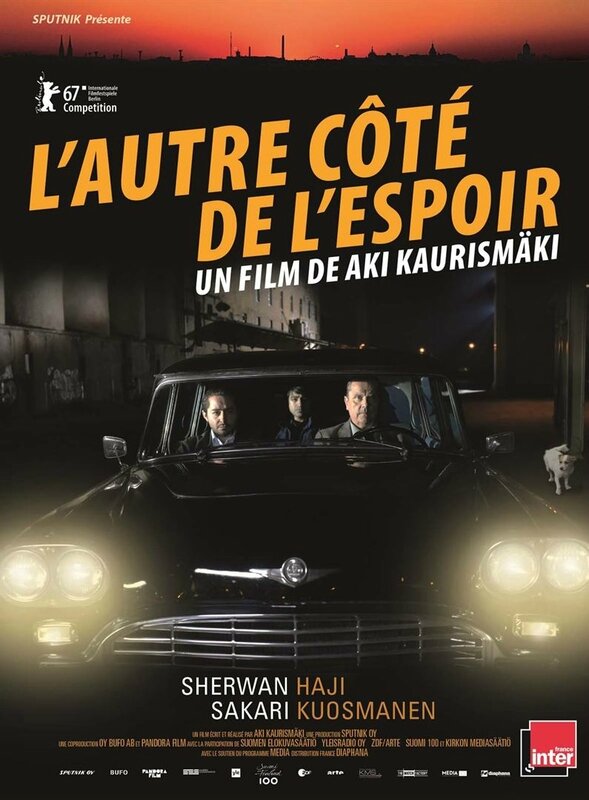

l'affiche, que je trouve moyennement réussie, mais qui m'a évoqué -peut-être à tort- celle de

/image%2F0404298%2F20240410%2Fob_6d031e_capture-d-ecran-164.png)

/image%2F0404298%2F20240408%2Fob_7eb60c_https-storage-canalblog-com-42-96-64.jpg)