réminiscences

L'ASTRAGALE

de Brigitte Sy

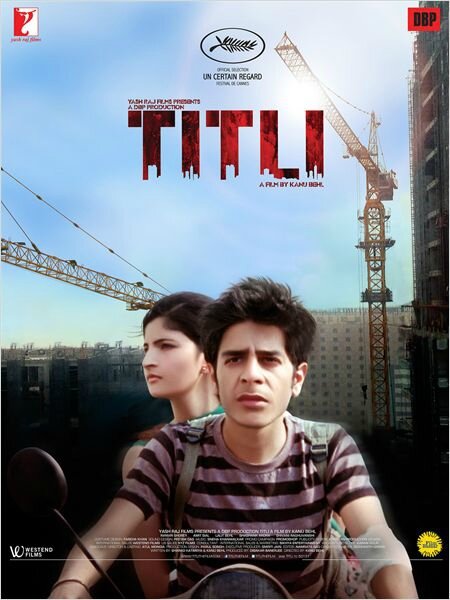

On quitte l'Inde (comme Titli) et on revient aux adaptations littéraires (comme Journal d'une femme de chambre).

Je connaissais, bien sûr le nom d'Albertine Sarrazin, et de son roman L'astragale (on a dû en parler dans les années 70, lorsqu'en était sorti une adaptation au cinéma par Guy Casaril (Les novices) avec Marlène Jobert dans le rôle-titre (pas celui de l'os du pied, hein) ce qui vous date assez précisément un film -ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit-...) mais je ne l'avais jamais lu (et n'avais pas très envie de le lire).

Or, après avoir vu le film de Brigitte Sy, on aurait drôlement envie de pouvoir reprendre le bouquin, parce que ce qu'elle écrit, dans le film, est vraiment magnifique (pfff je n'ai aucune imagination : quand je trouve ça beau et que j'aime bien c'est "magnifique"). Dans le film il est surtout question d'amour, (de désir, d'attente, d'espoir, de déceptions, oh que ce processus (ces processi ?)-là me parle...), d'Albertine pour Julien (et réciproquement). Albertine est jouée par Leila Bekhti, tandis que son Julien d'amour l'est par Reda Kateb. Un critique les qualifie de "magnétiques", et je m'y joins (ce qui me permet d'éviter de replacer un autre "magnifique"). Si je découvrais, me semble-t-il, la qualité du jeu de Leila Bekhti (ce qui ne veut pas dire qu'avant je la trouvais mauvaise, hein, simplement que je pensais ne l'avoir jamais vue jouer), celle de Réda Kateb venait, ecore une fois, confirmer que ce mec-là, quoi qu'il joue (un gitan énervé chez Audiard, un terroriste torturé chez Bigelow, un kidnappeur pédophile chez Videau, un interne bûcheur chez Lilti), m'impressionne à chaque fois tellement il y est bien. Et qu'on y croit. Et toujours en restant simplement lui-même. Sans jamais en faire trop (on pourrait même avoir le sentiment qu'il "en garde toujours sous le pied".) C'est sidérant.

Là c'est un "apache", un marlou, un petit truand dans le Paris (noir et blanc) de la fin des années 60. L'astragale s'emploie à retranscrire (à faire renaître) une époque désormais assez lointaine (le toute fin des années 50), et Brigitte Sy utilise donc à cet effet d'un très beau noir et blanc (je ne sais pas pourquoi, j'ai toujours un gros faible pour les films en n&b). Le film ne peut néanmoins être trop précisément daté, sauf dans les intertitres, -on évoque...- et c'est tant mieux qu'il évite aussi de tomber dans l'objet-d'époquisme maniaque qui peut vite devenir plombant dans ce genre d'entreprise.

Brigitte Sy joue avec habileté sur les deux tableaux : l'évocation de la France des années 50/60, mais aussi du cinéma de cette France-là. Un esprit populo parigot, un certain folklore cinématographique (rades où le loufiat vous sert des ballons de rouge, filles de joie sur un coin de trottoir, chambres d'hôtel de passe) oui ces films où on fume à la chaîne des gitanes sans filtre, où les téléphones pèsent 50kg...). Il y a dans ce souci plastique une arrière-pensée de film noir mais aussi de romance, plus ou moins dramatique, un parfum de Gabin et Morgan, d'Arletty, de Piaf, de Prévert et Kosma, (et, pourquoi pas, de Bardot jeune) de Rififi à Paname (non, je viens de vérifier, ça n'est pas ça, c'est plus récent, et Gabin y est déjà vieux, mais le titre est représentatif, dans l'esprit) plutôt de Rififi chez les hommes (le mot Rififi, tiens, ça aussi ça vous date un film...).

Le milieu, Albert Simonin, les "caves", les condés, tout ce folklore, certes, mais aussi un contexte politique précis (la guerre d'Algérie) évoqué en toile de fond -en filigrane- de l'histoire d'amour (elle-même doublée d'une autre, symétrique presque, celle entre Albertine et Marie). Un film que je rangerais pas loin de Nos héros sont morts ce soir (de David Perrault, avec l'impressionnant Denis Ménochet) : même époque, même ambiance, même noir et blanc... S'il s'agissait d'un exercice de style, genre revival réalisme poétique, il est sacrément bien réussi. En "temps subjectif" (la durée supposée, celle qu'on évalue en regardant le film), je l'ai trouvé à peine un peu plus long que sa durée réelle, mais bon, s'agissant d'un film sur l'attente, ça peut se comprendre...

Le carton final (combien d'années de prison, combien d'années d'amour) n'était peut-être pas complètement indispensable, voire même la "vraie" photo ultime... mais peut-être la dernière image du film, le plan sur le visage de Réda Kateb à travers la vitre était-il -finalement- trop ambigu ?

/image%2F0404298%2F20240410%2Fob_6d031e_capture-d-ecran-164.png)

/image%2F0404298%2F20240408%2Fob_7eb60c_https-storage-canalblog-com-42-96-64.jpg)