MA LOUTE

de Bruno Dumont

Comme pour le Woodychounet, mais peut-être pas pour les mêmes raisons, j'y suis allé le premier jour dès la première séance. Rarement j'ai autant appréhendé d'aller voir un film. Sans doute à cause de ce petit problème que j'ai avec les films de Bruno Dumont. Je restais sur l'expérience plus que très malheureuse (pour moi) de P'tit Quinquin, sur les souvenirs... douloureux de L'Humanité (où j'ai failli quitter la salle), de Hadjewich, de Hors Satan (ce qui commence à faire beaucoup) et me disais en tremblotant que si le "Dumont grave" ne me convenait pas, le "Dumont drôle" me convenait encore moins (je n'ai même pas réussi à regarder un épisode en entier)..., en me promettant bien que si celui-là non plus ne me plaisait pas, ce serait le dernier que j'irais jamais voir.

J'y suis allé "tout de suite", avant de lire les critiques, les interviews de Lucchini, l'entretien avec Brubru dans Les Cahiaîs, la conférence de presse Cannoise. Viergement. Je n'en connaissais que l'affiche, le bref copie-collé d'allocinépointfre que j'avais trouvé pour la programmation, plus quelques bribes de propos flottants par ci par là, et c'est tout.

Ca commence (on est une douzaine -des vieux- dans la salle 12, normal c'est une séance "de retraités".) Titre en blanc sur fond noir (comme le Woodychou) pas de musqiue et c'est tout, on attaque. Des ramasseurs de moules (toute une famille), dont on ne comprend pas tout à fait ce qu'ils disent (ce doivent être les fameux non-professionnels chers au réalisateur) sont doublés avec force pétarades sur un petit chemin côtier par une famille en costumes (et en voiture) : Papa Lucchini avec une tête d'aviateur (casque lunettes et rouflaquettes) et Maman Bruni-Tedeschi belle et chapeautée-corsetée comme une Georgette de Magritte (plus leurs trois enfants à l'arrière). On apprendra rapidement qu'il s'agit de leurs deux filles et de Billie leur cousin/cousine (en effet il est très difficile de savoir à coup sûr quelle est sa sexuation).

Dumont nous balance ensuite deux flics (les cicatrices de la blessure du douloureux souvenir des flics à tics de P'tit Quinquin ont instantanément menacé de se rouvrir mais non finalement) un très gros et un petit maigre rouquin, tous deux en costume noir et chapeau melon, exacte -et plaisante- hybridation entre Les Dupondt d'Hergé et Laurel et Hardy, qui enquêtent sur une série de disparitions mystérieuses et balnéaires. Dumont s'est amusé comme un petit fou à faire crisser le gros flic comme une baudruche (un ballon de) à chacun de ses déplacements, tout au long du film. Soit.

Disparitions dont on va comprendre les raisons assez rapidement : la famille des pêcheurs de moules joue aussi le rôle de passeurs, à pied ou en barque, (pour que les richards ne se mouillent ni les guêtres ni les mousselines), mais va surtout révéler son moteur principal : l'anthropophagie. (Si si). On savait Dumont avoir déjà fait oeuvre d'anthropologue, voire d'antropographe, et de graphe à phage il n'y avait qu'un pas (quasiment à gué, sans de mouiller les pieds ou presque) et il l'a donc franchi à pieds joints.

Deux familles donc, les bourges et les pauvres. Une paire de flics, et la nave va (la barque, plutôt). Le film est visuellement somptueux (décors et costumes) et l'atmosphère désuète et balnéaire m'a évoqué les cartes postales vieillottes et truquées des zinzins Plonk et Replonk (dont j'ai cherché en vain le nom au générique, tant leur participation n'eut pas ici dépareillé), pour des raisons de loufoquerie, d'ahurissements divers, d'exagérations, d'inventions, d'absurdités et autres coquecigrues.

Et soudain voilà que tadam! ça coup-de-foudrise entre le fils des pauvres cannibales, nommé Ma loute, et Billie le/la cousin/cousine de la famille des riches. (Qui s'avère être le fils de Juliette Binoche, la soeur de Lucchini, mais c'est plus compliqué que ça...) et le récit alors s'ébranle,et continue de rouler, sur le sable et dans l'eau, comme une boule qui agglutinerait au passage tout ce qu'elle rencontre (un genre de blob balnéaire), et grossit grossit tellement que je n'ai pas envie de vous raconter après, je voudrais simplement que vous le voyiez (que vous le vissiez ?).

On ne serait pas très loin de la folie furieuse (à certains moments), du grand n'importe quoi à d'autres, et de scènes sublimissimes à d'autres encore. Si si. Le film m'a tourneboulé mais tout autant bouleversé. (Si on m'avait dit un jour que je serais susceptible de mettre un film de Bruno Dumont dans mon top 10, j'aurais éclaté d'un grand rire exagéré et tonitruant, et pourtant c'est exactement ce que j'ai pensé en sortant).

Ma Loute est un film aussi sonné (comme on dit chez nous) que sonnant (au sens "boxique", percutant, du terme). Et qui dit sonnant pense tout de suite à trébuchant. Et quand on trébuche la chute n'est pas loin (on tombe beaucoup, d'ailleurs, dans Ma Loute). Chutes de slapstick, ou de cinéma d'habituelle gaudriole (le ressort comique des quatre fers en l'air). Et on peut être déstabilisé par les excès (ou les travers) de jeu auxquels les comédiens (surtout les "pro") sont soumis (avec un beau et dangereux lâcher-prise, d'ailleurs) mais ça fait, justement, partie du jeu. Dumont s'est extirpé du marécage de la grandiloquente austérité (où, oui, je le trouvais bien embourbé) rigoriste et sans concessions, pour aller patouiller un peu comme un sale gosse dans un bac à sable voisin (le pédiluve de la fantaisie ?). Taper et éclabousser, avec sa pelle et son seau. Mélanger l'épouvantable et le drôlatique, la méchanceté avec le sucré, l'eau-de-rose avec l'eau de mer, bref organiser un mariage forcé, contre nature, entre des éléments très hétérogènes (et récalcitrants), les familles ennemies, (les pêcheurs cannibales et les bourges dégénérés), mais, plus simplement aussi, les acteurs "habituels" de Bruno (les non professionnels) et les non habitués de chez Dumont (traduisez les "célébrités" : jamais distribution de Bruno D. autant ne rutila!)

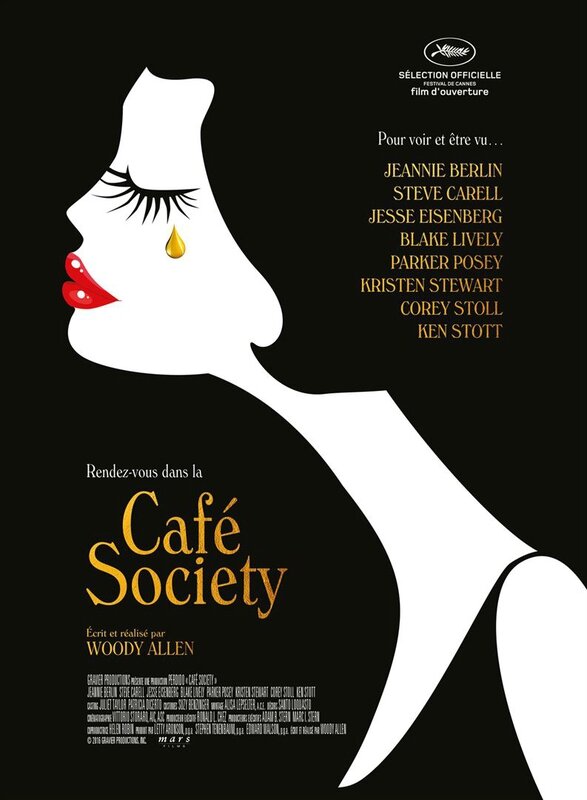

Et il y aurait encore un point commun avec le Café Society de Woody Allen, évoqué au début de ce post : leurs scènes finales, où, (malgré des histoires des moyens et des décors qui n'ont rien à voir, qui se situeraient même aux antipodes l'un de l'autre), se rejouerait, finalement, la même chose ou presque. L'un, l'autre, ensemble, séparés, et simplement un regard (réel dans un cas, figuré dans l'autre), muet mais qui en dit long...

Le film n'est pas outrageusement comique (on y rit finalement assez peu, en tout cas d'un rire pas habituel : pour Dumont, plutôt que le rire jaune, il faudrait inventer le rire rouge, ou le bleu clair, ou etc.) il est juste peut-être comiquement outrageux. Déstabilisant, trébuchant, emballant. Fascinant. Allumé, comme des étincelles qui naîtraient du frottage de silex inadaptés, incongrus, a priori inconciliables. Des pierres d'achoppement. Du choc thermique violent entre le grotesque et le sublime. Si si.

Qui pourrait faire dire de l'auteur, au choix, qu'il est un gros malin, un grand malade, ou un grandissime manipulateur. Comme faisant s'emboîter, de force (deux forces ?) des pièces de puzzle pas vraiment conçues pour ça. En force, oui, et dérivent et flottent au fil des courants , des lambeaux, le théâtre de Courteline ou Feydeau mais regonflé à l'hélium, surrevisité façonTardieu ou Ionesco, et les aventures de Bécassine, et le fils caché de La Castafiore, et la famille de Massacre à la tronçonneuse mais sans tronçonneuse, et les paysages sublimes de la Côte d'Opale, (et l'eau, et le ciel et le sel) et les ombres déformées et/ou lointaines de Bunuel, de Fellini, de Genêt, de Visconti, ponctuellement convoquées (grinçantes, grimaçantes, ricanantes)...

Oui, j'aime ce Dumont-là (même si, comme pour Apichatpong, pas forcément pour les bonnes raisons), ce film-là de Dumont, pour être plus précis, parce qu'on a vraiment la sensation, en tant que spectateur, d'assister à une véritable (et ambitieuse) mise en chantier cinématographique, une belle prise de risque, une audace formelle, une volonté d'hybridation (d'expérimentation) qui bousculent, secouent, frappent, envoient en l'air (pour reprendre des images du film)... Oui, il faudra que j'y retourne (et ce sera une première, pour un film de Dumont)

/image%2F0404298%2F20240410%2Fob_6d031e_capture-d-ecran-164.png)

/image%2F0404298%2F20240408%2Fob_7eb60c_https-storage-canalblog-com-42-96-64.jpg)