écureuil

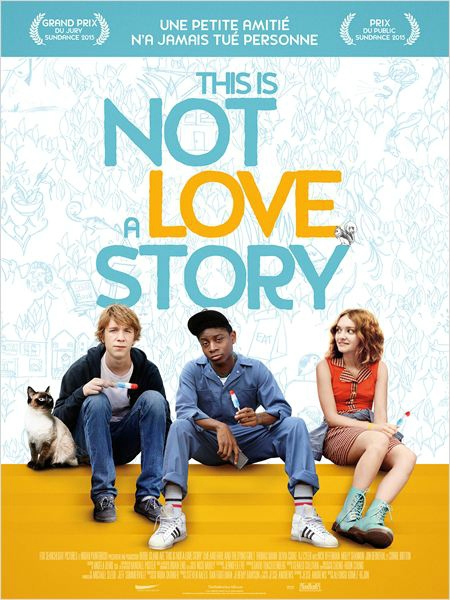

THIS IS NOT A LOVE STORY

de Alfonso Gomez-Rejon

Figurez-vous qu'il y a seulement quuatre ou cinq jours, je n'avais encore jamais entendu parler de ce film. Puis j'ai lu un interview du réalisateur, avec dedans des choses qui m'intéressaient, voire m'appâtaient (non non, pas de QV) puis j'ai lu les appréciations sur all*ciné, et voilà que, ce matin, j'ai la chance de pouvoir le voir (grâce à mon entregent personnel qui est somme toute bien riquiqui, enfin, de taille normale, re-enfin juste de la taille de tout-un-chacun un peu fûté qui fouine sur le ouaibe...)

All*ciné le tague "drame, comédie" et c'est assez juste, (plus que, en tout cas, l'habituel "comédie dramatique"). Les critiques sont excellentes et bien étoilées (même si n'y apparaissent pas celles des "journo de ciléma" habituels - les C, P, les I- qui ont dû boycotter l'affaire sans doute parce que le film était distribué en France par un énormissime studio et/ou qu'il venait d'être double couronné à Sundance -Jury et Public-).

C'est vrai que cela peut paraître surprenant qu'un tel film soit propulsé par un biiig studio, avec un biiiig travail de promo (les différentes affiches sont superbes, cf plus bas), affublé, en plus, d'un titre français en anglais pour remplacer le titre original, plus lapidairement juste : Me, Earl and the dying girl. Qui dit bien plus simplement les choses.

(Bon je retire tout ce que je viens de dire, j'ai regardé les chiffres du box-office et il semble que, grand studio ou pas, le film ait été conduit à l'abattoir et ne soit sorti que dans une salle parisienne, en sortie nationale, et n'ait fait que 5 spectateurs à la première séance)

Moi, Earl, et la fille en train de mourir. Le narrateur (un ado timide qui se souhaiterait invisible et se présente comme "ayant une tête de hamster"), Earl, son pote black, et Rachel, une adolescente atteinte de leucémie. Oui, rien que ça. Une histoire d'amitié (le slogan est "un peu d'amitié n'a jamais fait mourir personne"), initiée par la mère du narrateur qui, au début du film, supplie son fiston d'aller voir la jeune fille, qu'il ne connaît pas plus que ça. il fait donc l'effort de, mais les débuts sont très froids. On n'est donc pas dans un Love story à la sauce ado (même si le film est tiré d'un roman pour ados). On est dans un univers à la fois très réaliste et complètement fantaisiste, avec, surtout, beaucoup beaucoup beaucoup de références au(x) cinéma(s) (on sent que le réalisateur aime énormément ça) sous toutes les formes : affiches, musiques, photos, citations, clins d'yeux, et même re-fabrication de films (à la façon de Michel Gondry dans Be kind rewind).

Greg et son pote Earl (qu'on peut, au final regretter de ne pas voir suffisamment, d'avoir été un peu squeezé) sont amis depuis la maternelle, et font tout ou presque ensemble. Notamment toute une flopée de films (qui interviendront régulièrement dans le récit) où ils détournent/retournent des classiques, des imparables, immanquables du 7ème art (et je vous recommande de bien parler anglais pour saisir toute la subtilité des titres détournés en à-peu-près phonétiques, la plupart sont à pisser de rire). L'intervention de Rachel dans leur duo va légèrement modifier la donne (au début du film, Earl ne semble considérer les meufs que comme une paire de boobs sur pattes, à la fin remarquez peut-être aussi quand même), chacun inter-agissant avec l'autre pas forcément dans la direction souhaitée. Et le film suit son cours, comme l'année scolaire, et on prend plaisir à les voir évoluer, et, comme au flipper, (ou au billard) au milieu de seconds rôles très justes (les parents, un prof d'histoire tatoué, quelques copines, deux ou trois garçons, juste la quantité indispensable.)

Avec, dans la forme même du film, des pieds-de-nez aux narrations habituelles de teen-age movies, ou college-movies, ou prom night-movies. Titres, intertitres, voix-off, animations, angles de prise de vue, le réalisateur serait très souvent dans le commentaire de ce qui est en train de se passer, avec une virtuosité certaine, trop peut-être même (certains grinchouilleux pourront penser que Alfonso Gomez-Rejon est un petit malin qui a fait un film à son image, malin, et un peu trop sûr de lui, tout à l'opposé de son personnage principal...)

Mais midinet on est, et midinet on reste... (Bien sûr que j'ai pleuré à la fin -enfin, plutôt un peu avant, d'ailleurs- et bien sûr que j'ai adoré ça.) C'est une friandise cinéphile incontestablement addictive, au goût de revenez-y (d'autres diraient d'on y est déja venus : Wes Anderson et Moonrise Kingdom par ci, Gus Van Sant et Restless par là, et pourquoi pas Michel Gondry -j'en ai déjà parlé pour Be kind rewind, mais on pourrait aussi évoquer The we and the I- et (500) jours ensemble de Marc Webb, et tiens, un chouïa de Tu dors Nicole de Stéphane Lafleur, et comment s'appelait-il ce doc sur les teenage movies ? ah oui Beyond clueless de Charles Lyne... Purée j'en ai vu des films d'ado(s) cette année ! Et donc je ne peux pas ne pas nommer It follows avant de fermer cette parenthèse, même si la parenté là me semble un peu plus lointaine, quoique.)

This is not a love story fanfaronne le titre, et il a sans doute raison. Ca aurait pu aussi s'appeler This is not a teenage movie, au risque d'attirer encore moins de spectateurs. Mais c'est vraiment bien la façon dont le film se dépouille petit à petit de ses oripeaux formels parfois un peu voyants (mais c'est aussi la façon d'exister de ces ados, non ? Se forger une identité pour être "reconnu" par les autres) pour révéler sa vraie nature (qui n'est, finalement, pas si éloignée que celle dont il semblait se moquer. Comment s'appelle cette fable déjà ? Ah oui Le geai paré des plumes du paon. Sauf que le réalisateur n'a pas délibérément essayé de nous berner. Le film est aussi sincère dans les ricanements, au début, que dans la mélancolie finale. Même la voix-off se calme. Le discours s'apaise, se calme (je n'irais pas jusqu'à s'épure mais bon). Un film qui réussit quand même à faire pleurer, mais plutôt habilement, sans tirer sur les grosses ficelles habituelles, et qui par son prosélytisme ne peut que toucher tout cinéphile qui se respecte.

(en repensant au doc que j'ai cité, il me semble que le film respecte la structure puisqu'on voit notre jeune homme avec smoking, fleur et limousine pour la prom night, qui est, normalement, le clou de ce genre d'histoires... Sauf que...)

(en haut l'affiche originale, en dessous l'affiche... française (!),

qui, s'y on s'accorde à la lire scrupuleusement

semblerait induire un sous-sous-texte gay, mais non, non, même pas...)

*

trois des (multiples) affiches américaines

/image%2F0404298%2F20240410%2Fob_6d031e_capture-d-ecran-164.png)

/image%2F0404298%2F20240408%2Fob_7eb60c_https-storage-canalblog-com-42-96-64.jpg)