la vérité ou presque

UNE SEPARATION

de Ashgar Farhadi

Curieusement, la projection commença sous le signe de la contestation et de la friction sociale. Il y avait juste devant nous trois insupportables bourgeasses pétasses qui ne cessaient de jacasser et ricanasser avant le début de la séance, mais qui firent mine de continuerpendant le générique, provoquant un "voulez-vous bien vous taire? " de la part d'une spectatrice devant elles, et un "chttt" de la mienne, ce à quoi l'une des trois ricanassa dans le noir "tiens, y a des instits..." avant que -heureusement- d'obtempérer...

C'est donc dans un silence quasiment... religieux (!) que passèrent les deux heures du film. Une séparation est le troisième film d'Ashgar Farhadi, et, comme La fête du feu ou A propos d'Elly, c'est d'abord un film de gens, un film sociétal plus qu'un film d'esthète contemplatif (non que je n'aime pas les films "d'esthètes contemplatifs iraniens", bien au contraire!)

Des gens avec des problèmes de gens (la fidélité conjugale dans la Fête du feu, la middle-class iranienne dans A propos d'Elly...). Ici, le film débute avec un couple devant le juge, dont l'épouse souhaite divorcer. Et ce simple fait : l'épouse retourne quelques temps "vivre chez sa mère", va provoquer par un effet boule de neige un enchaînement de faits assez complexe, mettant en cause deux familles, pour que tous ces gens se retrouvent à nouveau devant le juge, mais pour des faits autrement plus graves.

Le film est suffisamment bien fait pour que cette situation soit véritablement inextricable, tellement chacun des protagonistes n'est ni tout blanc ni tout noir, et a quelque chose à se reprocher, à un moment ou à un autre. Chacun est coupable, d'une certaine façon, et chacun est responsable, aussi, exactement de la même façon...

(J'ouvre ici une petite parenthèse, à propos de la façon un peu éhontément abusive dont le film nous est survendu. La ribambelle d'épithètes dithyrambiques a de quoi laisser un peu pantois. Certes, le film a raflé à Berlin l'Ours d'or du meilleurs film, ainsi que deux prix d'interprétations collectifs, pour l'ensemble des actrices et l'ensemble des acteurs, ce qui reconnaissons-le n'est pas peu, et voilà que tout le monde tombe soudain à genoux, les bras levés dans la lumière céleste de la révélation ultime : Une séparation est "le" chef-d'oeuvre du cinéma iranien, et Ashgar Farhadi est son prophète, prosternons-nous, prosternez-vous. On pourrait rappeler à la majorité de ces mêmes critiques qui aujourd'hui s'extasient avec des sanglots dans la voix qu'ils furent moins bavards sur le film précédent du même réalisateur, A propos d'Elly... , auquel ils n'accordèrent pas beaucoup plus d'intérêt que s'il se fût agi de, mettons, une bouse de gnou séchée. Fin de la parenthèse)

Farhadi conduit son récit linéairement, s'autorisant quelques ellipses, et, comme dans chacun de ses films précédents, tout ou presque pourrait en apparence se résumer à une seule question. Pour La fête du feu c'était "A-t-il ou non trompé sa femme avec la voisine ?", et pour A propos d'Elly ç'aurait pu être "Qui était vraiment cette jeune fille ?". Ici, la question qu'on se pose pendant deux heures c'est "Est-ce qu'il l'a poussée ou pas ?", sauf qu'on y a apporté une certaine quantités de sous-réponses et de sous-questions. Qui générent à leur tour d'autres sous-questions, etc.

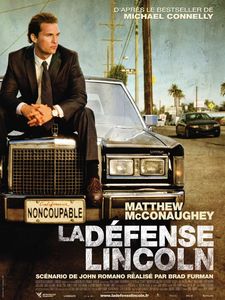

Toute la deuxième partie du film est essentiellement procédurale (les plaignants / le juge, l'accusé / le juge, les témoins / le juge) genre que -je ne sais pourquoi- j'affectionne particulièrement, sauf qu'ici, on n'est pas dans La défense Lincoln (le système judiciaire iranien semble plus rustique -on peut s'en remettre au juge mais il semble aussi qu'on peut se mettre d'accord directement pour retirer sa plainte contre un tas de pépettes),et, spectateur, on se sent d'emblée à l'étroit, mal à l'aise, dans cette pièce minuscule remplie de tant de gens (dont certains font tant de bruit...). Car le réalisateur affectionne visiblement les intérieurs, les huis-clos, les espaces réduits, sans tomber dans la théâtralisation, tant il reste près de ses personnages, simplement, à l'affût de chaque frémissement, de chaque réaction.

Et on ne peut s'empêcher de s'en poser, justement, des questions, et de changer d'opinion régulièrement à propos des personnages (comme je l'ai dit, personne n'est tout à fait blanc, ni tout à fait noir.) Et le réalisateur parvient même à glisser quelques allusions (il ne serait pas forcément facile de vivre en Iran...) en enfonçant encore une fois le clou à propos du poids (et c'est rien de le dire) de la religion, des coutumes et des traditions, qu'elles soient sociales ou familiales, du choc entre entre les différentes classes, et de l'impossiblité, en fin de compte, de régler tout ça parfaitement, en son âme et conscience, se payant le luxe, dans un très beau plan final, de laisser en suspens la question à laquelle tout autre mélodramatiste aurait cru bon de devoir répondre pour que, justement, le spectateur s'en aille un peu rassuré. Ce qu'il ne sera pas.

Du très beau travail, décidément.

Et j'apprend que les deux films précédents d'Ashgar Farhadi ressortent très prochainement en salle (décidément, voici un distributeur et/ou une attachée de presse qui font un boulot du tonnerre!)

/image%2F0404298%2F20240410%2Fob_6d031e_capture-d-ecran-164.png)

/image%2F0404298%2F20240408%2Fob_7eb60c_https-storage-canalblog-com-42-96-64.jpg)